文藝復興時期意大利藝術家的偉大成就和發明對阿爾卑斯山以北的民族產生了深刻的影響,樂于復興學術的人都已習慣于面向意大利,古典時期的才智和珍品當時正在意大利陸續重現于世。我們十分清楚,不能像談學術的進步那樣去談藝術的進步。一件哥特式風格的藝術作品可以跟一件文藝復興風格的作品不相上下,同樣偉大。然而,那時的人們已經接觸到南方的杰作,認為自己的藝術一下子就顯得陳舊、粗糙了,這大概也是很自然的事情。他們能夠指出意大利名家的3項實質性成就:第一項是科學透視法的發現:第二項是解剖學的知識——美麗的人體就是靠它才得以完美的表現出來;第三項就是古典建筑形式的知識,對于那個時期,那些建筑形式似乎代表著一切高貴、美麗的東西。

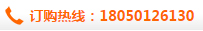

一個令人神往的奇觀是去觀察各種各樣的藝術家和藝術傳統在那種新學術的沖擊下做出的反應,看一看他們是怎樣地肯定自己,而有時他們又是怎樣地低首屈服——反應的差異取決于他們性格的強弱和眼界的廣狹。建筑家的處境大概最為困難。他們所習慣的哥特式傳統和古代建筑的復興。二者至少在理論上都完全符合邏輯,并不自相矛盾,但是在目標和精神方面彼此的差異之大卻無以復加。所以經過很長的一段時間,阿爾卑斯山以北才在建筑中采用了新式樣。他們采用新式樣時,往往都是由于那些訪問過意大利而且想趕上時代的君主和貴族們堅決要求而不得不從命。即使在這種情況下,建筑家也常常是按照新風格的要求在表面上敷衍一下。他們為了顯示一下自己熟悉新觀念,就在這里放上一根圓柱,那里放上一條飾帶——換句話說,是給他們那豐富的裝飾母題再添加一些古典的形式,多數情況是,建筑物的主體部分完全不變。法國、英國和德國有那么一些教堂,要么其中支撐拱頂的支柱已附加了柱頭,因而表面上變成圓柱;要么其中的哥特式窗戶滿布花飾窗格,但是窗戶的尖拱已經讓步,改成圓拱(圖218)。有一些老式的修道院卻用古怪的瓶形圓柱支撐著;有一些滿布塔樓和扶垛的城堡卻用古典的細部做裝飾;有一些帶山墻的城鎮住宅上還出現了一些飾帶和胸像(圖219)。一個認為古典規則盡善盡美的意大利藝術家,大概會對那些東西大為驚詫,掉頭而去。但是,如果我們不用任何迂腐的學究標準去衡量它們,那幺我們就常常會贊賞他們的聰敏和才智,竟把那些互不一致的風格調和在一起。

圖218

皮埃爾·索希爾

卡昂的圣彼得教堂的唱詩班席外觀

1518-1545年

哥特式變體建筑

圖219

楊·沃洛特和克利斯蒂安·西克斯丹尼爾

布魯日的舊公署

1535-1537年

北方文藝復興建筑

對于畫家和雕刻家,情況就頗為不同,因為對他們來說,事情就不是零零碎碎地引進一些像圓柱或拱那樣固定的形式。只有小畫家們才會滿足于從手中的意大利雕版畫中借用一個形象或一個姿勢。任何一個真正的藝術家必然會感到迫切需要全面理解新的藝術原理,并且要對它們的實用性做出自己的判斷。我們可以在最偉大的德國藝術家阿爾布雷希特·丟勒(Albrecht Durer, 1471-1528)的作品中研究這一富有戲劇性的過程,在他的一生中,他時時刻刻都充分意識到那些原理對于未來的藝術有重大意義。

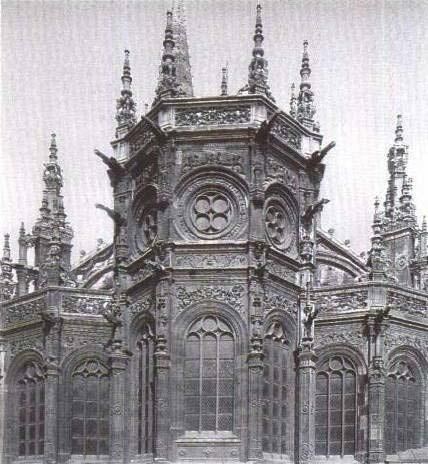

阿爾布雷希特·丟勒是一位杰出的金匠的兒子,他父親來自匈牙利,定居在繁榮的紐倫堡市。早在兒童時期,丟勒就表現出驚人的繪畫天資——他那時的作品有一些一直保留到今天——他在一家最大的制作祭壇和木刻插圖畫的作坊中當過學徒。那家店鋪是紐倫堡的名家米歇爾·沃爾格穆特(Michel Wolgemut)開設的。他學完徒以后,就按照中世紀所有青年工匠的慣例,作為一個流動工匠(Journeyman)到處旅行,以開擴眼界,并尋找一個定居之處。丟勒的本意是去參觀當時最偉大的銅版畫家馬丁·舍恩高爾(見283-284頁)的作坊,但他到達科爾馬時,發現那位畫家已在幾個月前去世。不過,他還是留下來跟已經接管那個作坊的舍恩高爾的兄弟們一起住了一些時候,接著又轉向當時的學術和書業中心瑞士的巴塞爾。他在那里給書籍作過木刻畫,然后又繼續旅行,越過阿爾卑斯山來到意大利北部。他在整個旅程中一直注意觀察,在阿爾卑斯山山谷的風景如畫的地方作過水彩畫,并且研究過曼泰尼亞的作品(見256-259頁)。當他返回紐倫堡結婚并開設自己的作坊時,他已經掌握了一個北方藝術家想向南方學習的全部技術。很快他就表現出他不僅僅具有本行業中復雜手藝的技術知識,而且還具備十分豐富的感情和想像力,足以成為偉大的藝術家。他最早的偉大作品之一是一套大型木刻畫,是圣約翰的《啟示錄》的圖解。那是成功之作,世界末日的恐怖及其前夕的跡象和兇兆等等可怕的景象從來沒有表現得那樣生動有力。毫無疑問,丟勒的想像力和公眾的興趣產生于對教會制度的普遍不滿,這種不滿情緒在中世紀末遍及德國,最終在路德的宗教改革運動中爆發出來。在丟勒和他的觀眾看來,那啟示錄事件的神秘幻象已經有些像關乎時事的大事了,因為有許多人盼望著那些預言在他們的有生之年成為現實。圖220就是《啟示錄》第十二章第7節的—個插圖:

在天上就有了爭戰:米迦勒(Michael)同他的使者與龍爭戰;龍也同他的使者去爭戰,并沒有得勝;天上再沒有他們的地方。

為了表現這一重大的時刻,丟勒徹底拋棄了傳統上一直用以表現英雄人物跟仇人戰斗的優雅、輕松的姿勢。丟勒的圣米迦勒毫不裝腔作勢,他極為嚴肅認真。他用雙手全力把他的長矛戮進龍的喉嚨,這個有力的姿勢控制了整個場面。在他四周有其他手執刀劍或弓箭的天使軍,正在跟奇形怪狀難以形容的殘忍怪物們戰斗。這個戰場在天上,下面有一片風景未受驚擾,顯得和平寧靜,此外還有丟勒的著名的簽字。

圖220

丟勒

圣米迦勒大戰惡龍

1498年

木刻,39.2x28.3cm

但是,雖然丟勒已經證明自己是一位富于奇思玄想的名家,是以前建造巨大教堂門廊的哥特式藝術家的真正繼承人,可是他并沒有止步停息,為這一成就而躊躇滿志。他的習作和速寫說明他還力求認真地注視自然之美,力求像楊·凡·艾克以來的任何一位藝術家那樣耐心而忠實地予以摹擬,因為正是楊·凡·艾克曾經表明,北方藝術家的任務就是像鏡子一樣地反映自然。丟勒的那些習作中有一些已經非常著名,例如他畫的野兔(見24頁,圖9),或者他描繪一片草地的水彩習作(圖221)。看來丟勒雖然努力掌握描摹自然的熟練技能,但與其說那本身是他要達到的目標,還不如說那是作為一條較好的途徑,以便呈現出他要用繪畫、雕版和木刻去圖示的宗教故事中的真實可信的景象。他畫出那些速寫所憑仗的那種耐心,同樣也使他成為天生的版畫家,他總是不厭其煩地在細部上再添加細部,在他的銅版上構成一個真實的小世界。他的《耶穌誕生圖》(圖222)作于1504年(那大約就是米開朗琪羅以他的人體知識震驚了佛羅倫薩的時候),丟勒在畫中描繪了舍恩高爾(見284頁,圖185)已經在他的可愛的雕版畫中表現過的主題。那位前輩藝術家已在那幅畫中帶著特殊的愛描繪過破舊牲口房的斷壁頹垣。乍一看,這似乎就是丟勒的主要題材。一個古老的農家院落,灰漿破裂,磚塊松散;一面破裂的墻壁,還有樹木從裂縫那里生長出來;搖搖欲墜的木板代替屋頂,鳥兒在上面建了巢;這個院落被設想、被描繪得那樣平靜深沉,飽含耐心,人們能夠感覺到藝術家是多么欣賞這個富于畫趣的古老建筑的構思。相比之下,人物形象的確顯得很小,幾乎無關緊要:瑪利亞把那舊牲口房當作庇身之處,正跪在她的圣嬰前面,而約瑟正忙著從井里打出水來,小心地倒入一個細長的水罐之中。人們必須仔細地觀看才能發現背景中有一個正在禮拜的牧人,而且幾乎要用放大鏡才能發現空中照例有一個天使在向人間宣布這個愉快的消息。然而沒有人會鄭重其事地說丟勒不過是想顯示他描繪古老的斷壁頹垣的技能而已。這座廢置不用的農家舊院和卑微來客,表現出一種田園寧靜的氣氛,使我們跟畫家創作此畫時一樣以虔誠的心情去沉思那圣夜的奇跡。在這種版畫中,丟勒好像已經把哥特式藝術轉向摹寫自然以來的發展都集中起來,提高到盡善盡美的境界。然而與此同時,他的心靈又忙于為意大利藝術家提出的新藝術目標而奮斗。

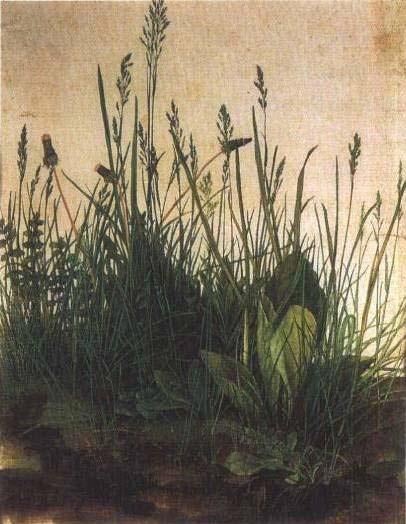

圖221

丟勒

一片草地

1503年

水彩,蘸水筆和墨水,鉛筆和染過的紙,40.3x31.1cm

Albertina, Vienna

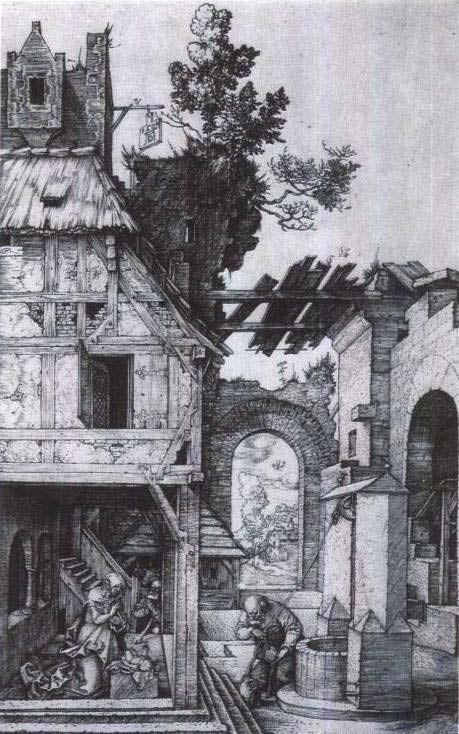

圖222

丟勒

圣誕圖

1504年

銅版畫,18.5x12cm

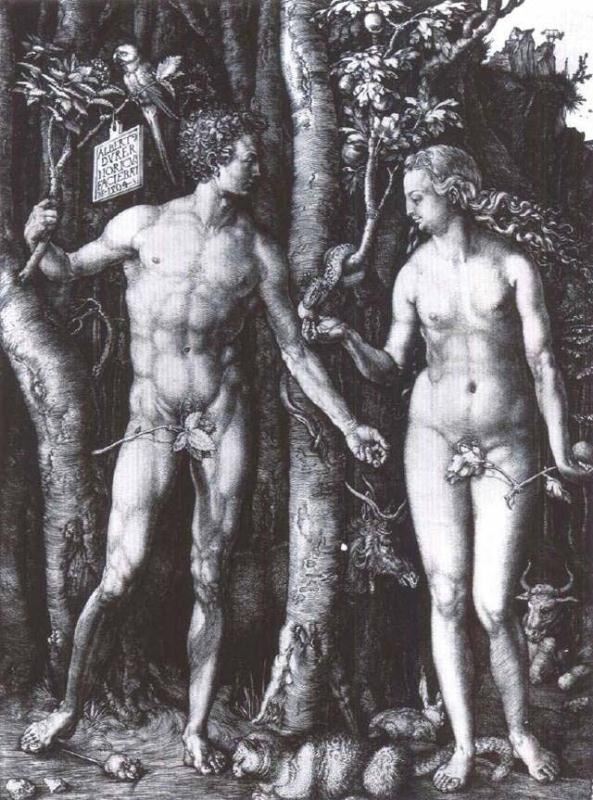

有一個幾乎已被哥特式藝術全然摒棄的目標,現在又為眾目所矚,這就是用古典藝術曾經賦予人體的理想美來表現人體。在這方面,丟勒不久就發現單純摹擬真實的自然,不論摹擬得多么勤奮而虔誠,都絕不足以產生南方藝術作品那種獨具一格的不可捉摸之美。拉斐爾面對這個問題時求助于他心靈中出現的美的“某個理念”,那是他在研究古典雕刻和美麗的模特兒的年月里通過熏陶而形成的觀念。對丟勒說來,這個問題就不簡單了。不僅他進行研究的機會不那么多,而且對這種問題他也沒有堅定的傳統和可靠的天賦。正是因為這一點,他才去尋求一個可以言傳的規則,仿佛是可靠的處方,能夠說明人體形式美何在;而且他相信自己已經在古典作者論述人體比例的教導中找到了這樣一種規則。那些著作的敘述和尺寸相當模糊,但是這種困難不能嚇倒丟勒。正像他所說的,他要為前輩(他們對藝術規則沒有明確的認識,但已創作出生動有力的作品)的模糊的慣例奠定一個可以言傳的恰當基礎。觀察丟勒實驗各種比例規則,看到他有意地改變人體骨架結構,把身體畫得過長或過寬以便去發現正確的勻稱性與和諧性,足以令人感動。他終身忙于此道,第一批研究成果之中有一幅畫的是亞當和夏娃,體現了他對于美與和諧的全部新觀念,他驕傲地用拉丁文簽署他的全名:ALBERTUS DURER NORICUS FACIEBAT 1504(紐倫堡的阿爾布雷希特·丟勒作于1504年)(圖223)。

圖223

丟勒

亞當和夏娃

1504年

銅版畫,24.8x19.2cm

我們要想馬上看出這一幅版畫中的成就也許并不容易。因為藝術家在使用另一種語言,跟我們前而引以為例的那幅畫中所使用的語言相比,他對目前這種語言還不那么熟悉。他辛勤地用圓規和直尺度量和平衡后所取得的和諧形狀不像它們的意大利和古典模特兒那么真實而美麗。不僅在形狀和姿勢上,而且在構圖的對稱上,也有一些造作的形跡。但是丟勒不像二流藝術家那樣,他沒有失去自身的本色去崇拜新的偶像,一旦認識到這一點,認為這幅畫笨拙的第一感很快就會消失。與他引導著我們進入畫中的伊甸園(the Garden of Eden)的時候,那里的老鼠安靜地躺在貓的身旁,麋、牛、野兔和鸚鵡也不畏懼人的足音;一旦我們的視線探入到生長著智慧之樹的樹叢之中,觀看那條蛇在給夏娃命運之果,而亞當伸手去接,一旦我們注意到丟勒怎樣努力使精心塑造的白皙身體的清晰輪廓,在長有粗糙樹木的暗影之中顯現出來,我們就會開始贊賞這種把南方的理想移植到北方土壤上的第一次認真的嘗試。

可是丟勒本人卻不會輕易滿足。他在發表了這幅版畫一年以后,就到威尼斯去開擴眼界,學習更多的南方藝術的奧秘。對這樣一位杰出對手的到來,小藝術家并不十分歡迎,丟勒在給一位朋友的信中說道:

有許多意大利朋友告誡我不要跟他們的畫家在一起吃喝。那些畫家之中有許多人是我的敵人;他們到處臨摹我的作品,在教堂里,在他們能夠看到我的作品的一切地方;然后他們詆毀我的作品,說它沒有用古典手法,所以一無是處,但是喬瓦尼·貝利尼向許多貴族人士高度贊揚過我。他想要一些我畫的東西,親自來找我,請我給他畫些什么——他將付重酬。人人都告訴我他最多么誠摯的人,所以我很喜歡他。他很老了,可是作畫還是最高明的。

正是在從威尼斯寫出的一封信中,丟勒寫出了那句十分動人的話,表現出他是怎樣強烈地感覺到他這個紐倫堡行會嚴格制度管理下的藝術家,跟他的享受自由的意大利同道之間境況懸殊:“為這榮耀我該怎樣顫抖”,他寫道,“在這里我是老爺,在家里我是食客。”但是丟勒后來的生活并不像他所擔心的那樣。一開始他的確不得不像工匠那樣去跟紐倫堡和法蘭克福的富人討價還價,爭長論短。他不得不向他們保證在畫板上只使用最高級的顏料,而且還要涂上許多層。但是他的名聲逐漸傳開,相信藝術是增光生色的重要工具的馬克西米連皇帝(Emperor Maximilian)羅致他去為一系列重大的計劃服務。當丟勒50歲那年游歷尼德蘭時,他確實像老爺一樣受到接待。他深受感動,記下了安特衛普的畫家們是怎樣尊敬他,在他們的行會大廳里隆重設宴招待他:“當我被引到餐桌前面的時候,人們站在兩邊,仿佛是被引見一位偉大的老爺,他們中間許多杰出的人物也都以最謙恭的方式低著頭。”即使在北方國家里,對手工勞作的人加以鄙視的勢利眼光也被偉大的藝術家打倒了。

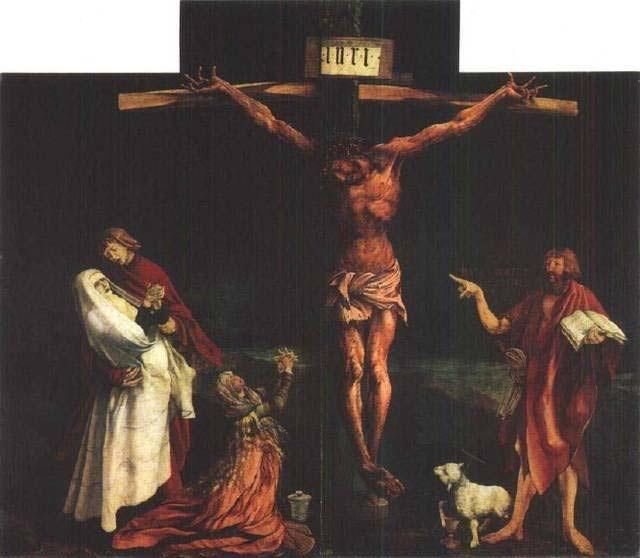

在偉大和才能方面,惟一的一位可跟丟勒媲美的德國畫家竟然被我們遺忘到連他的名字都不敢肯定的地步,這真是件莫名其妙的怪事。17世紀的一位作者糊里糊涂地提到阿沙芬堡(Aschaffenburg)的一位馬蒂亞斯·格呂內瓦爾德(Matthias Grunewald),他稱之為“德國的科雷喬”,并生動地描述了他的一些畫。從那以后,那些畫和其他一些必定也是出自同一位偉大藝術家之手的作品通常就被貼上“格呂內瓦爾德”的標簽。可是那個時期的記載和文獻根本沒提到任何叫格呂內瓦爾德的畫家,我們不得不認為那位作者可能把事情弄混了。因為歸給這位藝術家的繪畫中有一些帶有姓名的開頭字母“M·G·N·”,而且我們知道有一個畫家馬西斯·戈特哈德·尼特哈德(Mathis Gothardt Nithardt)跟阿爾布雷希特·丟勒約略同時,曾在德國靠近阿沙芬堡的地方居住而且工作過,現在認為那位大師實際是叫這個名字,而不叫格呂內瓦爾德。但是這種推測對我們幫助不大,因為我們對那位藝術家馬西斯所知不多。簡單講來,丟勒像個活生生的人一樣站在我們面前,對他的習性、信仰、趣味和獨特手法我們非常熟悉,而格呂內瓦爾德對我們來說卻像莎士比亞一樣,其生平是一個巨大的謎。出現這種情況未必是純屬巧合。我們之所以對丟勒那么了解恰恰是由于他把自己看作他本國藝術的一個革新家。他考慮自己正在做什么和為什么要去做,他記錄自己的旅行和研究,而且他著書教授同時代的人。沒有任何跡象說明創造“格呂內瓦爾德”藝術杰作的那位畫家也是用類似的眼光去看待他自己。恰恰相反,我們現在擁有的很少幾幅他的作品是安置在大大小小的地方教堂中的傳統類型的祭壇嵌板畫,包括給阿爾薩斯的伊森海姆(Isenheim)村的大祭壇(所謂伊森海姆祭壇)畫的很多祭壇“翼部”。他的作品中沒有任何跡象表明他像丟勒那樣努力地爭取跟一名區區的工匠有所不同,也沒有跡象表明他以哥特時代晚期發展而成的那種固定的宗教藝術傳統為束縛。盡管他一定熟悉意大利藝術的某些偉大發現:但是只有在那些發現跟他對藝術功能所持的觀念一致時,他才加以使用。他對這一點似乎沒有任何懷疑。對他說來,藝術并不在于尋求美的內在法則,藝術只能有一個目標,也就是中世紀所有宗教藝術所針對的目標——那就是用圖畫來布道,宣講教會教導的神圣至理。伊森海姆祭壇的中央嵌板畫(圖224)表明他為了這個惟一壓倒一切的目標,其他一切概不考慮。按照意大利藝術家的看法,被釘死在十字架上的救世主這一僵死、殘酷的描繪無美可言。格呂內瓦爾德卻像是在耶穌受難期(Passiontide)的一個傳教士,不遺余力地叫我們對這一受難場面深感恐怖:基督垂死的身體受十字架的折磨已經變形;刑具的蒺刺扎在遍及全身的潰爛的傷痕之中。暗紅色的血和肌肉的慘綠色形成鮮明的對比。通過他的面貌和雙手的難忘的姿勢,這憂患的人(the Man of Sorrows)向我們表明他受難的意義。他的痛苦反映在按照傳統程式安排的群像之中:瑪麗亞是居孀的裝束,昏倒在福音書作者圣約翰的手臂里,主已經囑咐過圣約翰照顧瑪麗亞;也反映在抹大拉的瑪麗亞的瘦小的形象上,她帶著她的玉膏瓶,悲哀地絞著雙手。十字架的另一邊站著強壯有力的施洗約翰,還有那個古代的象征物——帶著十字架的羔羊,它正把它的血滴入圣餐杯。施洗約翰用下命令的嚴厲姿勢指著救世主,在他上面寫著他所講的話(根據《約翰福音》第三章,第30節):“他必興旺,我必衰微。”

圖224

格呂內瓦爾德

磔刑圖

1515年

伊森海姆祭壇組畫之一

木板油畫,269x307cm

Musee d' Unterlinden, Colmar

毫無疑問,藝術家想叫觀看祭壇的人沉思一番,想一想他以施洗約翰指著救世主的手來特別強調的那幾句話,也許他甚至還想叫我們看到基督必定怎樣生長而我們怎樣萎縮。因為在這幅畫中,現實似乎是用它的十足的恐怖描繪出來的,卻有一個奇怪的不真實之處:人物形象的大小差別很大。我們只要比較一下在十字架下面的抹大拉的瑪麗亞的雙手跟基督的雙手,對它們的大小懸殊就十分清楚了。在這些地方,格呂內瓦爾德顯然反對從文藝復興發展起來的那種現代藝術規則,他有意重新返回中世紀畫家和原始時期畫家的原則,他們本是按照人物形象在畫面上的重要性來改變它們的大小的。正如他為了祭壇的精神喻義已經犧牲了那種悅目之美一樣,他也不顧比例正確的新要求,因為這樣做能幫助他表達圣約翰所說的話的神秘玄義。

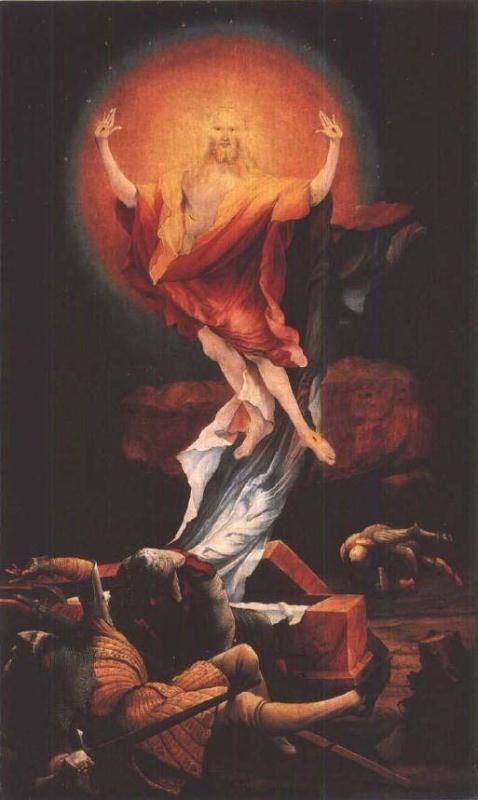

這樣,格呂內瓦爾德的作品就能再次提醒我們,一個藝術家確實能夠做到既十分偉大又不“先進”,因為藝術的偉大并不在于有新的發現。而每當那些新的發現能幫助格呂內瓦爾德表現出他所要傳達的東西時,從他的作品中就能清清楚楚地看到他并不是不熟悉那些新發現。正如他用他的畫筆去描繪基督痛苦死去的尸體那樣,他也用畫筆在另一塊嵌板上表現出基督復活時變幻為一片天光的神奇影像(圖225)。這幅畫難以描述,因為它的效果又是大大依賴于它的色彩。看起來基督仿佛剛剛從墓中飛起,身后拖著一條明亮的光帶——那是裹住尸體的壽衣,反射出那光環中的彩色光線。基督飛翔在這場面之上,地面上的士兵被這一突然出現的光輝影像照得眼花繚亂,不知所措,飛升的基督和兵士們無能為力的姿勢形成鮮明的對比,兵士們在他們的甲胄之中扭動的方式使我們感覺到了那震驚的強烈程度。我們無法判定前景和背景之間的距離,所以墳墓后面的兩個士兵看起來就像剛剛翻倒的木偶,他們的扭曲的形狀也僅僅在于使基督變容后的安詳而崇高的形象更加鮮明突出而已。

圖225

格呂內瓦爾德

基督復活

1515年

伊森海姆祭壇組畫之一

木板油畫,269x143cm

Musee d' Unterlinden, Colmar

丟勒那一代的第三位著名的德國藝術家是盧卡斯·克拉納赫(Lucas Cranach, 1472-1553),一開始工作就是一位大有希望的畫家。年輕時,他在德國南部和奧地利住了幾年。在出身于阿爾卑斯山南麓丘陵地帶的喬爾喬內發現了山地景致之美的時候(見328頁,圖209),這位青年畫家正在神往于富有古老森林和浪漫景色的北麓丘陵地帶。在1504年,也就是丟勒發表他的版畫(圖222、圖223)那一年,克拉納赫在一幅畫中表現了在逃往埃及的路上的圣家族(圖226)。在樹木叢生的山區,圣家一門正在一道泉水旁邊休息。這是荒野之中的一個迷人的地方,生長著一些表皮粗糙的樹木,沿著一個美好的綠色山谷下去是一片廣闊的景色。一群群小天使圍攏在圣母身邊;一個正在給圣嬰基督漿果,一個正在用貝殼取水,其他的已經坐下來演奏管笛,讓這些疲乏的難民恢復精神。這個富有詩意的構思保留了一些洛赫納的抒情藝術的精神(見272頁,圖176)。

圖226

克拉納赫

逃往埃及途中的休息

1504年

木板油畫,70.7x53cm

Gemaldegalerie, Staatliebe Museen, Berlin

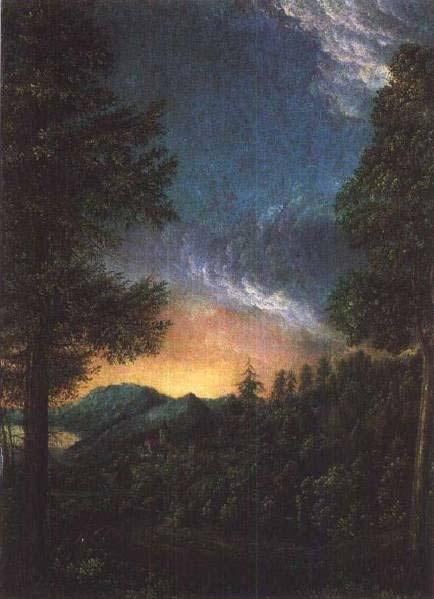

在后來的年月里,克拉納赫在薩克森(Saxony)成為相當機靈而時髦的宮廷畫家,他的成名主要是由于他跟馬丁·路德的友誼。但是他在多瑙河地區的小住似乎已經足以促使阿爾卑斯山區居民打開眼界,看到他們周圍環境的美麗。雷根斯堡(Ratisbon)的畫家阿爾布雷希特·阿爾特多夫爾(Albrecht Altdorfer, 1480?-1538)就曾進入山林研究風霜剝蝕的松樹和巖石的形狀。他的許多水彩畫和蝕刻畫,至少還有他的一幅油畫(圖227),根本不敘述故事,也沒有人物。這是一個相當重大的轉變。即使是那樣熱愛自然的希臘人,也小過僅僅畫出風景作為田園場面的環境而已(見114頁,圖72)。在中世紀,一幅畫不去明確地圖解一個神圣的或世俗的主題,那幾乎是不可想像的。只有當畫家的技藝本身開始引起人們的興趣時,畫家才有可能出售一幅除了記錄他對一片美麗景色的喜愛以外沒有其他用意的畫。

圖227

阿爾特多夫爾

風景

約1526-1528年

羊皮紙油畫,裱貼于木板,30x22cm

Alte Pinakothek, Munich

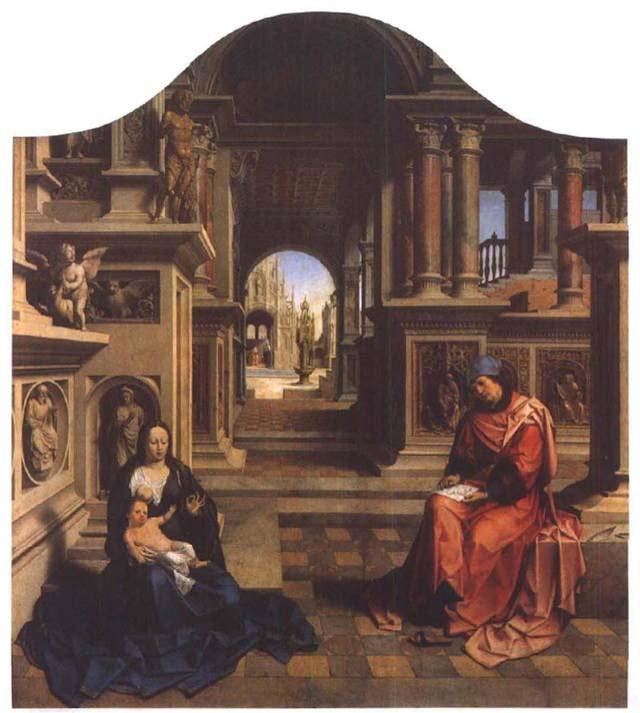

在16世紀開頭幾十年這個偉大的時期中,尼德蘭出現的杰出的藝術家不像15世紀出現得那么多,在15世紀像楊·凡·艾克(見235-236頁),羅吉爾·凡·德·韋登(見276頁)和胡戈·凡·德·胡斯(見279頁)那樣的大師已名滿全歐。而這一段時期的藝術家,至少是那些像德國的丟勒一樣去努力接受新學術的藝術家們,往往既忠于舊的方法,又熱愛新的方法,希望二者兼顧。圖228是一個典型的例子,作者是畫家楊·格塞爾特(Jan Gossaert),人稱馬布斯(Mabuse, 1478?-1532)。根據傳說,福音書作者圣路加的職業是畫家,所以在這里他被表現為正在畫圣母和圣嬰的肖像。馬布斯畫這些人物形象的方法相當符合楊·凡·艾克及其追隨者的傳統,但是那背景就完全不同了。似乎他想顯示一下他了解意大利的藝術成就,顯示一下他掌握了科學的透視法,熟悉古典建筑術,精通明暗技術。結果這幅畫無疑有巨大的魅力,但它缺乏它的北方樣板和意大利樣板二者所具有的那種單純的和諧。人們奇怪為什么圣路加就找不到一個更合適的地方,非要在這個雖然華麗、但是難免涼風颼颼的宮廷院落里畫圣母不可。

圖228

馬布斯

圣路加畫圣母

約1515年

木板油畫,230x205cm

Nurodni Galerie, Prague

于是就產生了這么一種情況:這個時期最偉大的尼德蘭藝術家不是出現在堅持新風格的人當中,而是出現在像德國的格呂內瓦爾德那樣、不肯被拖入來自南方的近代藝術運動的藝術家當中。在荷蘭城市斯海爾托亨博斯('S - Hertogen bosch)就住著那樣一位畫家,名叫希羅尼穆斯·博施(Hieronymus Bosch)。我們對他所知無幾。我們不知他1516年去世時有多大年歲,然而他在1488年成為一個獨立的畫師以后必定又活躍了很可觀的一段時間。正如格呂內瓦爾德那樣,博施的作品也表明,當時已經發展起來的最真實地表現現實的繪畫傳統和成就能夠像調轉方向一樣,轉而描繪人的眼睛從未目睹的事物,畫出同樣合情合理的圖畫來。他的成名是由于他對邪惡的力量做了恐怖的表現。大概絕不是出于偶然,在那個世紀后期,憂郁的西班牙國王菲力普二世(King Philip II)特別喜歡這位藝術家,他非常關心人的邪惡。圖229和圖230就是他購買的博施畫的一套三連畫(triptych)的兩翼,至今還在西班牙。在左側翼,我們看到邪惡正在侵犯人間。創造夏娃之后就是誘惑亞當,然后他倆被逐出樂園;而從高高在上的天空中,我們看到反叛天使的墮落,他們被猛力逐出天堂,像一群可憎的昆蟲。在另一側翼,我們看到地獄的一個景象。那里是恐怖加恐怖,有烈焰、刑罰和各種各樣半獸、半人或半機械的可怕的惡魔,它們在永不停息地折磨、懲罰那些可憐的有罪的靈魂,一個藝術家成功地把曾經縈繞于中世紀人們心靈之中的那些恐懼,轉化為可感知的具體形象,這還是第一次,大概也是惟一的一次。這一項成就大概只能恰恰出現在那一時刻,那時舊的觀念仍然強大,而近代精神已經為藝術家提供了把他們所看見的事物表現出來的方法。看來希羅尼穆斯·博施本來可以在他的某一幅地獄畫中,寫上楊·凡·艾克在他的阿爾諾芬尼訂婚的寧靜場面中寫出的那句話:“我曾在場。”

圖229

博施

天堂與地獄

約1510年

三連畫的左右兩翼

木板油畫,各為135x45cm

Prado, Madrid

圖230

博施

天堂與地獄

約1510年

三連畫的左右兩翼

木板油畫,各為135x45cm

Prado, Madrid

正在研究短縮法原理的畫家

1525年

丟勒所作的木刻,13.6x18.2cm

取自丟勒論透視和比例的教科書

Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt