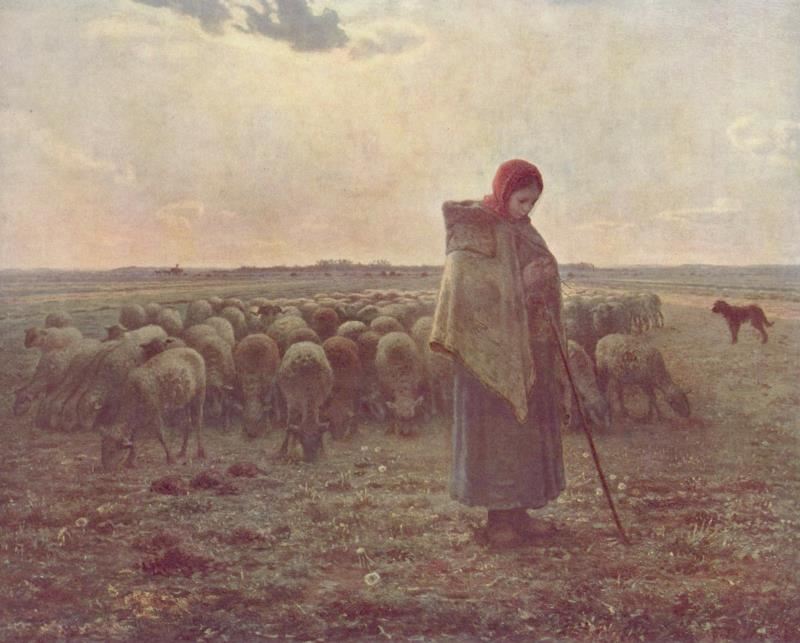

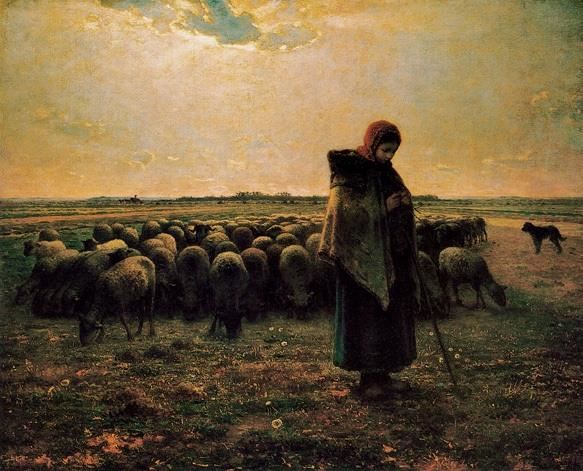

牧羊女

黃昏在遼闊的原野上正漸漸遠去,天空被一層金黃色和赭紅色的云覆蓋著,大概云層里的夕陽正在拼命的掙扎,使羊群上的天空才好不容易露出三個橢圓型的灰藍圖案。遠處的村莊若隱若現的朦朧著,可以看到擋住村莊屋舍的那些版畫的樹木。再往村莊這邊來是一堆堆模糊的新麥躲,麥田中的一輛馬車上站著一個趕車人的影子,兩匹駿馬一前一后的剪影非常清晰。一個牧羊女站在畫面的中央,她身后邊那些肥壯的羊群正在安靜的吃著青草,一只灰黑色的牧羊犬正在朝羊群眺望。牧羊女站在羊群的前面是在沉思還是在做寧靜的晚禱?她頭上纏著一塊紅色的絲巾,淡赭色的披巾襯著一條灰綠的袍子,使她身前那根牧羊的桿子顯的有些孤單。牧羊女周圍的土地上開放著的黃色花朵是夏天的蒲公英嗎?這些花朵的馨香此刻使她充滿了一種少女青春蓬勃的氣息。

米勒與巴比松畫派的其他重要成員一樣,都追求宏大與靜穆的藝術格調,表現藝術家對客觀世界充滿內涵的思 想感情。畫家同時還傾向于頌揚勞動人民勤勞生活的崇高情懷。在他的繪畫中,反映出一種抗議資本主義工業化生 活方式的懷舊情緒。因此,米勒描繪農民的生活題材時,追求其原原本本的質樸感,追求藝術之自然天籟、靜謐的 疏淡之感。《牧羊女》即是米勒這種風格的典型之作。畫中一個鄉村牧羊女,站立在草原的曠野中,默默地禱告上 帝賜予一天的平安生活。為了展示農村婦女的日常勞動生活,畫家抓取了這樣一個十分抒情的牧羊生活場面。高高 的地平線,那樣平展與遼闊無垠;披著舊毛氈披肩、圍紅色頭巾的牧羊姑娘,正背朝自己的羊群,在向上帝默禱, 手上一根放牧棍支在胸前。這幅油畫無論是色彩還是牧羊女形象,都處理得比較細致、統一、和諧,真實感加強了全 畫的鄉土氣息。

讓-弗朗索瓦·米勒(1814~1875)是法國19 世紀杰出的現實主義畫家,生于諾曼底,是一個農民的兒子,20 歲 開始學習油畫。在19 世紀的法國畫家中,米勒作為悲觀主義的最高典范,不斷在人生的悲哀中尋找靈感。他崇拜 米開朗基羅,他感到自己與藝術巨匠那些在痛苦中誕生的石雕有一種精神上的血緣關系。米勒一生中重要的27 年 都是在巴比松度過的。他以一個農民的身份住在巴比松森林邊的小屋里,上午種地,下午畫畫。米勒在巴比松創作 了《播種》、《篩麥》、《拾穗者》、《晚鐘》等舉世名作。