歐洲分裂成天主教和新教兩個陣營,這甚至影響了像尼德蘭那樣一些小國的藝術。我們今天稱為比利時的尼德蘭南部,一直還是天主教的天下;我們已經看到安特衛普的魯本斯是怎樣接到來自救堂、君主和國王的不計其數的委托,叫他畫巨大的油畫,為他們的權勢增光生色。可是尼德蘭的北部省份已經起來反對它們的天主教領主,即那些西班牙人,北部富有的商業城市中的居民大都歸附新教信仰。那些荷蘭新教商人的趣味跟邊境另一邊的普遍眼光大不相同。他們的觀點大可跟英國的清教徒相比,是誠懇、勤勉、節儉的人,大都不喜歡放縱浮華的南部作風。盡管隨著安全感增強和財富增多,17世紀的荷蘭商人的觀點也和緩下來,但是從未接受支配著歐洲天主教諸國的純粹的巴洛克風格。甚至在建筑方面,他們也比較喜歡采取一定的自我克制。在17世紀中期,荷蘭的繁榮達到頂峰,當阿姆斯特丹市央定修建一座大型市政廳來反映他們的新生國家的榮耀和成就時,他們所選擇的樣板盡管壯觀,看起來還是輪廓簡單,裝飾節儉(圖268)。

圖268

雅各布·凡·卡坶彭

阿姆斯特丹的皇宮(前市政廳)

1648年

荷蘭17世紀市政廳

我們已經看到新教的勝利對繪畫的影響更為顯著(見374頁)。我們已經知道那場從天而降的災難是多么巨大,以致在英國和德國兩地,畫家和雕刻家的生涯已經不再引起本地人才的興趣,而在中世紀期間,那里的藝術本來十分繁榮,跟什么地方相比也不遜色。我們記得,在手藝傳統那么卓絕牢固的尼德蘭,畫家竟不得不專心去搞不遭教會方面指責的繪畫分支。

跟霍爾拜因當年遇到的情況一樣,能夠在一個新教社會中繼續存在下去的那些繪畫分支當中,最重要的是肖像繪畫。許多發了財的商人想要把自己的畫像留傳給后人,許多被選為市政官和市長的體面公民想被畫成佩戴官職標志的形象。此外,還有許多地方委員會和董事會,在荷蘭城市生活中具有重要作用,他們遵循那個可嘉的習慣,為他們那些可敬的組織里的會議室和集會場所畫團體肖像(group-portrait)。所以,一個風格投其所好的藝術家就能夠指望得到頗為穩定的收入。可是一旦他的風格不再時髦,他就可能面臨破產。

自由荷蘭的第一位杰出的藝術家弗蘭斯·哈爾斯(Frans Hals, 1580?-1666)就不得不過著這樣一種朝不保夕的生活。哈爾斯跟魯本斯是同一代人。他的父母是新教教徒,所以離開了尼德蘭南部,定居在繁榮的荷蘭城市哈勒姆(Haarlem)。我們對哈爾斯的生平所知很少,只知道他經常欠面包匠或制鞋匠的錢。他一直活到80多歲,晚年得到了市救濟院給他的微薄救濟,他給那家救濟院的理事會畫過肖像。

圖269是早在他藝術生涯初期的作品,顯示了他處理這類工作時的才華和獨創。自豪獨立的尼德蘭市民都要輪流在軍隊服兵役,通常是由最富裕的市民來統帥。當這些軍官退役時以盛大的宴會招待他們是哈勒姆的習俗,因此,用巨幅的畫面來描繪這些歡快的場面以資紀念,也變成了一種傳統。對一個藝術家來說,要在一幅畫內記錄下這么多人的肖像,而又不顯得僵硬和做作,殊非易易。在這方面,其前畫家的努力都未成功。

圖269

弗蘭斯·哈爾斯

圣喬治軍團的官員盛宴

1616年

畫布油畫,175x324cm

Frans Halsmuseum, Haarlern

哈爾斯從一開始就懂得如何傳達這種歡快場面的氣氛,懂得如何才能既把這樣一個儀式性團體描繪得活靈活現,又把在場的12名成員都畫得栩栩如生,以致讓我們覺得一定跟他們見過面:從在餐桌一端主持宴會的魁梧的上校到他對面一端的年輕的步兵旗手少尉,個個都是如此;上校舉著酒杯,少尉雖未分到坐位,但他自豪地看著畫外,仿佛想讓我們贊美他的華麗軍服。當我們看到那些為哈爾斯和他的家庭帶來那么微薄收入的單人肖像畫中的一幅時,我們或許更能贊賞他的技藝(圖270)。

圖270

弗蘭斯·哈爾斯

皮特爾·凡·登·布勒克像

約1633年

畫布油畫,71.2x61cm

Iveagh Bequest, Kenwood, London

跟以前的肖像相比,這幅畫看起來幾乎像是一張快照。我們似乎認識這位皮特爾·凡·登·布勒克(Pieter van den Broecke),17世紀的一位地地道道的投機商業家。讓我們回想一下霍爾拜因在不到一個世紀以前畫的理查德·索思韋爾爵士肖像(見377頁,圖242),甚至回想一下同一時期魯本斯、凡·代克或委拉斯開茲在歐洲天主教地區畫的肖像。盡管那些肖像畫栩栩如生、忠實于自然,人們還是感到畫家已經細心地布置過被畫者的姿勢,以便表達出貴族教養的高貴性。而哈爾斯的肖像畫給我們的印象是,畫家在一個特殊的瞬間,“捕捉到”他所畫的人,并且把他永遠固定在畫布上。我們很難想像這些繪畫作品當時在公眾心目中會是怎樣大膽,怎樣打破常規。哈爾斯運用色彩和畫筆的方式說明他是迅速地抓住了一個轉瞬即逝的印象。以前的肖像畫看得出是耐心畫出來的——我們時常感覺被畫像者必定靜坐了許許多多次了,而畫家則細而又細地精心記錄細節。哈爾斯決不讓他的模特兒感到厭倦或疲憊不堪。我們似乎親眼看到他迅速、靈巧地運筆揮灑,用幾筆淺色和深色就展示出蓬松的頭發或者弄皺的衣袖的形狀。我們好像是對處于一種特殊動作和心情之中的被畫者偶然瞥了一眼,當然,不經慘淡經營哈爾斯是絕不可能給予我們這種印象的。乍一看好像是聽其自然的方法,實際上是深思熟慮的結果。雖然這幅肖像畫并沒有以前的肖像畫經常具備的對稱性,可是它并沒有失去平衡。像巴洛克時期其他藝術家一樣,哈爾斯懂得怎樣給人平衡的印象,卻不顯出遵循什么規則的印跡。

那些對肖像畫沒有興趣或沒有天賦的新教的荷蘭畫家就不得不打消主要依靠應邀作畫謀生的念頭了。跟中世紀和文藝復興時期的藝術家不同,他們不得不先作出畫來,然后去尋找買主。我們現在對這種情況習以為常,很自然地認為一個藝術家天經地義就是躲在他的畫室中作畫的人,畫室里滿滿地堆著他渴望出售的畫,所以我們不大可能想像到當時那種局面引起的變動。一方面,由于擺脫了那些干預他們的工作、有時也許還欺侮他們的贊助人們,藝術家可能感到高興。但是為這種自由卻付出了高昂的代價。因為藝術家現在不得不與之周旋的不再是一個單獨的贊助人了,而是一個更為殘暴的主人——市場的公眾。藝術家不得不到市場上或者公眾集市上到處兜售他的貨物,或者依靠中間人,即那些能幫助他解脫出售之苦的畫商;但是畫商們買畫要盡可能地壓低價格,以便賣出時可以從中獲利。此外,競爭也很激烈;每一座荷蘭城鎮都有許多藝術家在貨攤上擺出他們的畫來,較小的畫家要想求個名聲,惟一的機會就在于專精一個特殊的繪畫分支,即一種繪畫類型(genre)。那時跟現在一樣,公眾喜歡打聽大家都在買什么。一旦某個人以畫戰爭作品的畫家聞名,那么他最有把握的是出售戰爭作品。如果他以月夜風景畫獲得成功,那么比較安全可靠的辦法還是堅持下去,畫更多的月夜風景畫。就這樣,16世紀北方國家已經開始出現的專門化傾向(見381頁)在17世紀更加走向極端。有一些較差的畫家就滿足于反復地繪制同一類型的畫。他們這樣做,有時確實把手藝發展到高度完美的境地,我們不能不加以贊揚。那些搞專門化的畫家是地地道道的專家。專門畫魚的畫家們懂得怎樣去描繪銀白色的、濕漉漉的鱗片,畫技的絕妙足以使許許多多較為全面的藝術家相形見絀;專門畫海景的畫家不僅精通畫波浪和云彩,而且還能十分精確地描繪船只和船上的索具,以致他們的畫至今仍然被認為是英國和荷蘭海上擴張時期的寶貴的歷史文獻。圖271是那些畫海景的專家中最年長者之一西蒙·德·弗利格(Simon de Vlieger, 1601-1653)畫的一幅畫。它表明那些荷蘭藝術家怎樣用簡單而平實的奇妙手法去表達海上的氣氛。這些荷蘭畫家是藝術史上首先發現天空之美的人。他們不需要任何戲劇性或驚人的東西就能畫出引人入勝的畫。他們不過是按照他們看到的樣子把世界的一角表現出來,發現這樣做就足以便一幅畫賞心悅目,不遜于任何描繪英雄故事或喜劇主題的作品。

圖271

西蒙·德·弗利格

微風中的荷蘭戰士和各種船只

約1640-1645年

木板油畫,41.2x54.8cm

National Gallery, London

在上述那些發現新天地的人中,最早的一批人中有一位是楊·凡·霍延(Jan van Goyen, 1596-1656),他是海牙人,大致跟風景畫家克勞德·洛蘭(見396頁,圖255)是同一代人。把克勞德的著名風景畫之一,他畫的那一片靜謐優美的田園的懷舊景象,跟楊·凡·霍延畫的單純、直率的畫(圖272)比較一下是很有趣的。二者的區別太明顯了,不必費力就能看出來。這位荷蘭畫家沒有畫巍峨的神殿,畫了一架簡樸的風車;沒有畫那迷人的林中空地,畫了他本國的一片毫無特色的鄉土。但是凡·霍延知道怎樣使這平凡的場面一變而為具有寧靜之美的景象。他美化了大家熟悉的母題,把我們的目光引向煙霧朦朧的遠方,使我們覺得自己仿佛站在一個合適的地方正向暮色之中縱目眺望。我們已經看到克勞德設想出來的景色是那樣強烈地抓住了英國贊賞者的心靈,使得他們竟至試圖改變本土的實際景致,去追摹畫家的創作。一片風景或一片庭園能使他們想起克勞德的畫,他們就說它“如畫”(picturesque),即像一幅畫。后來我們形成習慣,不僅把“如畫”一詞用于傾圮的古堡和落日的景象,而且用于帆船和風車那樣簡單的東西。細想起來,我們之所以說那些簡單的東西“如畫”是因為那些母題使我們聯想到一些畫,然而不是克勞德的畫,而是德·弗利格或凡·霍延這樣一些畫家的畫。正是這些畫家教導我們在一個簡單的場面中看到“如畫”的景象。許多在鄉間漫游的人對眼前的景物油然而生喜悅之情,自己并不知道,他的快樂也許要歸功于這些卑微的畫家,他們首先打開了我們的眼界,使我們看到平實的自然之美。

圖272

楊·凡·霍延

河畔風車

1642年

木板油畫,25.2x34cm

National Gallery, London

荷蘭最偉大的畫家,同時也是世界歷史上最偉大的畫家之一,是倫勃朗·凡·萊茵(Rembrandt Van Rijn, 1606-1669),他比弗蘭斯·哈爾斯和魯本斯要年輕一代,比凡·代克和委拉斯開茲小7歲。倫勃朗沒有像萊奧納爾多和丟勒那樣寫下自己的觀察;他根本不是米開朗琪羅那樣為人欽佩的天才,后者有言論留傳給后人;也根本不像魯本斯那樣書寫外交信件,跟當時的重要學者們交流思想。可是我們感覺,我們對倫勃朗大概要比對上述任何一位大師都熟悉,因為他留給我們關于他生平的一份令人驚異的記錄,即一系列自畫像:從他年輕時期開始,那時他是一個成功的甚至是時髦的畫家,一直到他孤獨的老年為止,那時他的面貌就反映出破產的悲劇和一個真正偉人的不屈不撓的意志。那些肖像畫組成一部獨一無二的自傳。

倫勃朗生于1606年,是萊頓(Layden)大學城里一位富有的磨坊主的兒子。他曾被該城大學錄取入學,但不久就放棄學業去當畫家。他有一些最早的作品得到同代學者的極大贊賞。在25歲那一年,倫勃朗離開萊頓去往富饒的商業中心阿姆斯特丹。在阿姆斯特丹,他迅速進身成為一位肖像畫家,跟一個富有的姑娘結了婚,買了一座房子,收集藝術品和古董,而且不停地工作。1642年,他第一個妻子去世時,遺留給他一筆可觀的財產。但是倫勃朗在公眾中間的聲望下降,開始負債了。14年后,他的債主們賣了他的房屋,并把他的藏品拿去拍賣。只是由于他的忠誠的情人和他兒子的幫助,他才免于徹底毀滅。他們做出安排,使他形式上成為他們藝術商號的雇員。就這樣,他畫出了一生中最后的偉大杰作。但是這些忠實的伴侶都在他之前去世。1669年他一生結束時,除了一些舊衣服和他的繪畫用具外,再也沒有留下任何財產。圖273給我們展現出倫勃朗晚年的面貌。這不是一副漂亮的面孔,而且無疑倫勃朗根本無意隱藏自己面部的丑陋。他絕對忠實地在鏡子里觀察自己。正是由于這種忠實性,我們很快就不再問它漂亮不漂亮,可愛不可愛了。這是一個真實人物的面貌。它絲毫沒有故作姿態的跡象,沒有虛夸的跡象,只有一位畫家的尖銳凝視的目光,他在仔細地觀察自己的面貌,時時刻刻都準備看出人類面貌的更多的奧秘。沒有這種真知灼見,倫勃朗就創作不出他那些偉大的肖像,例如他的贊助人和朋友后來當上阿姆斯特丹市長的楊·西克斯(Jan Six)的畫像(圖274)。若把它跟弗蘭斯·哈爾斯的栩栩如生的肖像相比,幾乎是不恰當的,因為哈爾斯給予我們一種好像是真實的快像之感,而倫勃朗似乎總是要讓我們看到整個的人。像哈爾斯一樣,他也有精湛的技藝,用這種技藝他能夠表現出衣服上金色鑲邊的光澤或者皺領上光線的閃爍。他堅持一個藝術家只要像他所說的那樣,“當他達到了他的目的時”,就有權力宣告一幅畫已經完成。正是這樣,他就讓人物的手留在手套里,僅僅是個速寫而已。但是這一切反倒加強了他的人物身上煥發出的生命感。我們覺得我們認識這個人。我們已經看過其他出自大師手筆的肖像,它們之所以令人難以忘懷,在于它們概括一個人的性格和角色的方式。然而連它們之中最偉大的作品也可能使我們聯想到小說中的人物或舞臺上的演員。它們令人信服,感人至深,但是我們感覺到它們只能表現一個復雜人物的一個側面。甚至那位蒙娜·麗莎也不可能總是剛剛笑過的樣子。但是在倫勃朗的偉大肖像畫中,我們覺得是跟現實的人物面對面,我們感覺出他們的熱情,他們所需要的同情,還有他們的孤獨和他們的苦難。我們在倫勃朗自畫像中已經非常熟悉的那雙敏銳而堅定的眼睛,想必能夠洞察人物的內心。

圖273

倫勃朗

自畫像

約1655-1658年

木板油畫,49.2x41cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

圖274

倫勃朗

楊·西克斯

1654年

畫布油畫,112x102cm

Collectie Six, Amsterdam

我認識到我的這種講法聽起來可能感情用事,但是倫勃朗對希臘人所謂的“心靈的活動”(見94頁)似乎具有近乎神奇的真知灼見,這一點我不知道還有什么方式能夠加以描述。像莎士比亞一樣,他似乎也能夠透過各種類型的人的外表,了解他們在特定的情況中會怎樣行動。正是這種天賦使倫勃朗的《圣經》故事圖解全然不同于以前所做的圖解。作為一個虔誠的新教徒,倫勃朗一定反復讀過圣經。他進入了《圣經》故事的精神境界,而且試圖準確無誤地想像出故事中的情景必定是什么樣子,人們在那樣一個時刻會有什么行動,有什么表現。圖275是倫勃朗的一幅素描,畫的是關于冷酷無情的仆人的寓言(《馬太福音》第十八章,第21-35節)。這幅素描根本不需要解釋,它自己就解釋了自己。我們看到了那位主人,當時正是算賬的那一天,他的管家正在一本大賬簿中查找仆人的欠債。我們從仆人站立的姿勢,他的頭低著,手深深地在口袋里摸索,就可以看出他無力付款。這三個人相互之間的關系,忙碌的管家、高貴的主人和有罪的仆人,寥寥幾筆就表達出來了。

圖275

倫勃朗

冷酷仆人的寓言

約1655年

蘆桿筆,褐色墨水,紙本,17.3x21.8cm

Lonvre, Paris

倫勃朗幾乎不需要什么姿勢或動作就能表達出一個場面的內在含義。他從不使用戲劇化的手法。圖276是他的一幅作品,描繪的是以前幾乎從來沒有畫過的一個《圣經》故事,即大衛王(King David)跟他的壞兒子押沙龍(Absalom)和好。在倫勃朗讀《舊約全書》試圖用他心靈的眼睛看到圣地(Holy Land)的君王和族長時,他想起了他在繁忙的阿姆斯特丹港口見過的東方人。這就解釋了為什么他要給大衛戴上一條大頭巾,打扮得像一個印度人或土耳其人,給押沙龍畫上一把東方的彎刀,他那一雙畫家的眼睛已經被這些瑰麗的服裝,被這些服裝給予他的表現貴重織品光彩閃爍和黃金珠寶光輝燦爛的機會迷住了。我們可以看出倫勃朗在展示出這些閃光質地的效果方面跟魯本斯或委拉斯開茲同樣杰出。倫勃朗用色不像他們二人那樣鮮明。他的許多畫給人的第一印象是一種深暗的棕色。但是這些暗色調能夠更有力、更生動地跟幾種明亮閃光的顏色形成對比。結果倫勃朗的某些畫中的光線看起來幾乎眩人眼目。但是倫勃朗從不單純為了產生這些神奇的明暗而使用明暗,它們總是用來加強場面的戲劇效果。跟把臉藏在他父親胸前的這個華服盛裝的青年王子的姿勢相比,或者跟平靜而難過地接受他兒子歸順的大衛王的姿勢相比,還有什么比這更動人的呢?雖然我們沒有看見押沙龍的臉,但是我們卻感覺出了他心中必定是什么滋味。

圖276

倫勃朗

大衛與押沙龍的和解

1642年

木板油畫,73x61.5cm

Hermitage, St Petersburg

像在他之前的丟勒一樣,倫勃朗不僅是一個偉大的油畫家,而且還是一個偉大的版畫畫家。他使用的技術已經不再是木刻法和銅版雕法(見282-283頁),而是一種工作起來比用推刀更自由、更迅速的方法。這種技術叫做蝕刻法(etching),它的原理很簡單。不必辛苦地刻畫銅版的版面,藝術家是用蠟覆蓋銅版,用針在上面畫。在他的針劃到的地方,蠟就被劃掉,露出銅來。以下他要做的全部工作就是把銅版放進一種酸中,讓酸腐蝕那銅版上劃掉蠟的地方,這樣素描就被轉移到銅版上。然后這塊銅版就可以跟雕刻版一樣地來印刷圖畫了。分辨蝕刻畫跟雕版畫的惟一手段是判別線條的性質。推刀用起來費力而緩慢,蝕刻家的針揮灑起來自由而輕松,二者的區別是可以看出來的。圖277是倫勃朗的蝕刻畫之一——又一個《圣經》故事場面。畫面上基督正在講道,那些貧窮、卑微的人聚集在他周圍聽講。這一次倫勃朗轉向他自己的城市選取模特兒。他在阿姆斯特丹的猶太居民區住了很長的時間,而且研究過猶太人的外表和衣著,準備把它們用到他的宗教故事中。在這幅畫中,人們或站著或坐著,擠在一起,一些人出神地在那里聽著,另一些人則默默地沉思著耶穌的話,有一些人,像后面的那個胖子,可能由于基督對法利賽人(Pharisee)的攻擊而激起了憤慨。第一次看到倫勃朗的畫時,習慣于意大利藝術的美麗形象的人有時會感到震驚,因為倫勃朗好像絲毫不關心美,甚至連地地道道的丑陋也不回避。從某種意義上講,情況確實如此。跟他那時期其他藝術家一樣,倫勃朗已經吸收了卡拉瓦喬的啟示,他通過受到卡拉瓦喬影響的荷蘭人了解了他的作品。跟卡拉瓦喬一樣,他珍重真實與誠摯勝過珍重和諧與美,基督向貧困者、饑饉者和傷心者布道,而貧窮、饑饉和眼淚都不美。這當然主要取決于我們贊同以什么東西為美。一個孩子常常覺得他奶奶的仁慈、布滿皺紋的臉比電影明星五官端正的面孔更美,他這樣想有什么不可以呢?同樣,在這幅蝕刻畫中,右邊角落里的那位畏畏縮縮的憔悴老人一只手放在臉前,全神貫注地仰望著,某個人可能說他是歷史上畫出的最美的形象之一。但是,我們用什么字眼兒來表達我們的贊美,實際上卻可能是無關緊要的。

圖277

倫勃朗

基督傳道

約1652年

蝕刻畫,15.5x20.7cm

倫勃朗打破常規的創作方法有時使我們忘記了他在一組組的人物的安排上使用了多少藝術才智和技能。沒有什么比那環繞著耶穌、但卻尊敬地保持一段距離的構圖,平衡得更細致的了。他把一群人分配成幾組人物,表面上看來漫不經心,但卻十分和諧,倫勃朗的這種藝術要大大地歸功于他毫不藐視的意大利藝術傳統。如果設想這位大師是個孤獨的造反者,他的偉大之處當時在歐洲不被賞識,那真是荒謬到極點了。在他的藝術變得更深刻、更執著時,他作為一個肖像畫家的確不那么受人歡迎了。但是,不管他個人的悲劇和破產的原因是什么,他作為一個藝術家的聲譽是很高的。那時跟現在一樣,實際的悲劇是單靠聲譽本身并不足以維持生計。

倫勃朗在荷蘭藝術的所有分支中地位都是那么重要,當時其他畫家都不能跟他相提并論。然而這卻不等于說在新教的尼德蘭就沒有多少畫家具有值得我們研究和欣賞的地方。他們之中有許多人遵循北方的藝術傳統,在快樂、質樸的畫面中表現人們的現實生活。我們記得這個傳統可以一直追溯到中世紀的一些細密畫,例如第211頁的圖140和第274頁的圖177。我們還記得這個傳統是怎樣被勃魯蓋爾所采用(見382頁,圖246),他在農民生活的幽默場面中展示了他的畫家技能和他對人類本性的認識。把這種氣質完美地表現出來的17世紀藝術家是楊·斯滕(Jan Steen, 1626-1679),他是楊·凡·霍延的女婿。跟當時許多藝術家一樣,斯滕也不能專靠他的畫筆維持生活,他開了一個客店去掙錢,人們幾乎可以想像到他是喜歡這個副業的,因為這就給他一個機會去觀察宴飲作樂的人們,增加他的喜劇類型的豐富性。圖278就是人們生活中的一個快樂的場面——命名宴。我們可以看到一間舒適的房間內部,有一個凹進處放有床,床上躺著那位母親,而親友們則圍住抱著嬰兒的父親。很值得看一看各種類型的人物和他們的作樂方式,但是我們觀察過全部細節以后,卻不應該忘記欣賞一下藝術家把那種種小事融合為一幅畫的技藝。前景中的那個人物從后面看到,畫得很奇妙,鮮明的色彩溫暖而柔和,人們看到原作以后很難忘懷。

圖278

楊·斯滕

命名宴

1664年

畫布油畫,88.9x108.6cm

Wallace Collection, London

人們往往把17世紀的荷蘭藝術跟我們在楊·斯滕的畫中看到的那種快樂、舒適的氣氛聯系在一起,但是荷蘭還有別的藝術家,代表的情調大不相同,很接近倫勃朗的精神。突出的例證是另一個“專家”,即風景畫家雅各布·凡·雷斯達爾(Jacob van Ruisdael, 1628?-1682)。雷斯達爾年齡大約跟楊·斯滕相同,這就是說他屬于第二代偉大的荷蘭畫家。在他長大成人之后,楊·凡·霍延的作品,甚至倫勃朗的作品都已經享有盛名了,肯定要影響他的趣味和對主題的選擇。前半生他住在美麗的城市哈勒姆,那里林木叢生的沙丘連綿不斷,把城市跟海隔開。他喜歡研究那些地帶的多節而又飽經風霜的樹木的外表和陰影,而且越來越專門致力于如畫的林景(圖279)。雷斯達爾就成為這樣一位名家,善畫陰沉幽暗的云彩,天色漸暗的暮光,傾圮的古堡和奔流的小溪;總而言之,他發現了北方風景的詩意,跟克勞德發現了意大利景色的詩意非常相像。也許在他之前還沒有一個藝術家能像他那樣充分地把感情和心境通過它們在自然中的反映而表現出來。

圖279

雷斯達爾

林木環繞的池塘

約1665-1670年

畫布油畫,107.5x143cm

National Gallery, London

當我稱此章為“自然的鏡子”的時候,我不僅僅是想說荷蘭的藝術已經學會像鏡子那樣忠實地去復制自然。藝術和自然二者都不會像一面鏡子那樣平滑而冰冷。反映在藝術中的自然總是反映了藝術家本人的內心,本人的嗜好,本人的樂趣,從而反映了他的心境。正是這個壓倒一切的事實使得荷蘭繪畫中最“專門化”的分支會妙趣橫生,那就是靜物畫分支。那些靜物畫通常畫的是盛著葡萄酒和鮮美水果的美麗器皿,或者其他誘人地擺布在可愛的瓷器中的精致美味。那些畫掛在餐室里很合適,不愁沒有買主。然而它們卻不僅僅是叫人聯想到酒菜樂趣的東西而已。在那樣的靜物畫中,藝術家能夠自由地選擇他們喜歡畫的種種物體,按照他們的愛好布置在餐桌上。這樣,靜物畫就成了畫家對專門問題進行實驗的奇妙領域。例如威廉·卡爾夫(Willem Kalf, 1619-1693)喜歡研究光線由彩色玻璃反射和折射的方式。他研究色彩和質地的對比與和諧,試圖在富麗的波斯地毯、閃光的瓷器、色澤鮮艷的水果和锃光瓦亮的金屬之間獲得新的和諧(圖280)。這些專家自己并不知道,他們逐漸證明了一幅畫的題材遠遠不像所曾想像的那么重要。正如平凡的詞語可能給一支美妙的歌曲提供歌詞一樣,平凡的事物也能構成一幅盡善盡美的圖畫。

圖280

威廉·卡爾夫

有圣塞巴斯蒂安射手協會的角狀杯、紅蝦和玻璃杯的靜物

約1653年

畫布油畫,86.4x102.2cm

National Gallery, London

這種講法可能像是一個奇怪的論點。因為我剛剛強調過倫勃朗畫中題材的重要性。然而我以為實際上并沒有矛盾。為一首偉大的詩篇而不是為平凡的歌詞配曲的作曲家要我們理解那首詩,以便欣賞他的音樂闡釋。同樣道理,畫圣經場面的畫家要我們理解那個場面,以便欣賞他的想像力。但是正如存在著沒有歌詞的偉大音樂一樣,也存在著沒有重大題材的偉大繪畫。當17世紀的藝術家們發現了那可見世界的純粹之美(見19頁,圖4)時,他們一直在探索的就是這項發明。花費掉終生去畫同一種題材的荷蘭專家們最后證明了題材是次要的。

那些藝術家中最偉大的一位誕生于倫勃朗之后的一代之中。他是楊·弗美爾·凡·德爾弗特(Jan Vermeer van Delft, 1632-1675)。弗美爾好像是個慢工出細活的人。他一生沒有畫很多畫,其中也很少表現什么重大的場面。那些畫大都表現簡樸的人物正站在典型的荷蘭住宅的一個房間里。有一些表現的不過是一個人物獨自從事一件簡單的工作,諸如一個婦女正在往外倒牛奶之類(圖281)。弗美爾的風俗畫已經完全失去了幽默的圖解的殘余印跡。他的畫實際上是有人物的靜物畫。很難論述到底是什么原因使這樣一幅簡單而平實的畫成為古往今來最偉大的杰作之一。但是對于有幸看過原作的人,我說它是某種奇跡,就難得有人會反對我的意見。它的神奇特點之一大概還能夠被描述出來,不過很難解釋清楚。這個特點就是弗美爾的表現手法,他在表現物體的質地、色彩和形狀上達到了煞費苦心的絕對精確,卻又不使畫面看起來有任何費力或刺目之處。像一位攝影師有意要緩和畫面的強烈對比卻不使形狀模糊一樣,弗美爾使輪廓線柔和了,然而卻無損其堅實、穩定的效果。正是柔和與精確二者的奇特無比的結合使他的最佳之作如此令人難以忘懷。它們讓我們以新的眼光看到了一個簡單場面的靜謐之美,也讓我們認識到藝術家在觀察光線涌進窗戶、加強了一塊布的色彩時有何感覺。

圖281

楊·弗美爾

廚婦

約1660年

畫布油畫,45.5x41cm

Rijksmuseum, Amsterdam

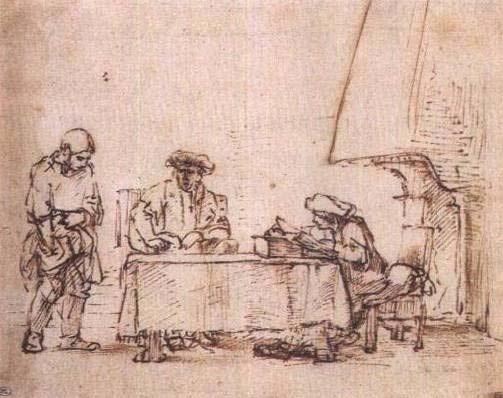

寒微的畫家在他的小閣樓里冷得發抖

約1640年

皮特爾·布魯特畫的素描

黑粉筆,犢皮紙,17.7x15.5cm

British Museum, London