我們剛剛把羅馬式時期的藝術跟拜占庭的藝術,甚至還跟古代東方的藝術進行了比較。不過西歐有一點總是跟東方大相懸殊。在東方,那些風格持續了幾千年,而且似乎沒有理由要它們改變。西方就絕不理解這種固定性:西方是不斷地探求新的處理方法和新的觀念,永不停息。羅馬式風格的流行,連12世紀也沒有過去。在用莊嚴的新方式建造教堂拱頂和配置雕像方面,藝術家還談不上已經成功,這時就出現了一種嶄新的思想,于是那些諾曼底和羅馬式教堂都顯得笨拙過時了。這種新思想產生于法國北部,那就是哥特式風格原理。開始,人們或許認為它主要是一項技術發明,但是其實際效果卻遠遠不止于此。那項發現是,用交叉拱建造教堂拱頂的方法,可以發展得更為統一,更為有效,大大超過諾曼底建筑師當初的設想。如果那立柱真的足以承載拱頂中的那些拱,而在拱與拱之間夾上的石頭僅僅是填料,那么在立柱之間建造巨大的墻壁實際就全都是多余的了。建起一種石頭支架把整個建筑連在一起不是辦不到的。所需要的一切東西就是修長的立柱和細細的“肋”。其間的任何東西都可以省去,支架不會有倒塌的危險,沒有必要用沉重的石頭墻壁——人們可以安上大窗戶來代替它。于是,當時建筑師的理想就變成使用酷似我們今天建造溫室的方式來建造教堂。只是他們還沒有鋼架的鐵梁,只好用石頭作材料,這就需要進行大量的細致計算。然而,假定計算沒有差錯,就有可能建成一種新式的教堂,一種世間從來沒有見過的石頭和玻璃的建筑物。這就是建筑哥特式教堂的主導思想,12世紀后半葉產生于法國北部。

當然,只有交叉“肋”這一原理還不足以構成哥特式建筑的革新風格,還需要許多別的技術發明才有可能實現這樁奇跡。例如羅馬式風格的圓拱就不符合哥特式建筑者的需要;其原因是,如果我們受命用半圓拱橫跨在兩根立柱之間,那就只能有一種做法。拱頂總是要到達一個特殊的高度,不能高也不能低。如果我想要它高一些,就不得不讓拱陡峭一些。在這種情況下,最好的辦法是根本取消圓拱,改用兩段接在一起。這就是尖拱的設想。尖拱的巨大優越性是可以隨意變化,按照結構需要,或者建造得平坦些,或者建造得尖峭些。

還有一件事情需要考慮。拱頂的沉重的石塊既向下面施加壓力,又向側面施加壓力,很像一張拉開的弓。就這方面的效果而言,尖拱比起圓拱來也是一種改進;然而,盡管如此,立柱自身也不足以經受這種向外的壓力。還有必要使用一個強大的支架來維持整個結構的形狀。在起拱的側廊中,這一點不難做到,可以在外面建造扶垛(buttress)。但是那高高的中殿應該怎么辦呢?這就必須跨過側廊屋頂從外面去維持它的形狀。為了做到這一點,建筑者就不得不創用“飛扶垛”(flying buttress),哥特式拱頂的整個支架(圖122)也就最終告成了。一座哥特式教堂好像是懸在那細長的石頭結構之間,好像自行車輪子一樣,由纖細的輻條固定形狀,承載著其上的重量。二者都是由于平均地分配了重力,從而能夠越來越減少結構所需要的材料,卻不危及整體的堅固性。

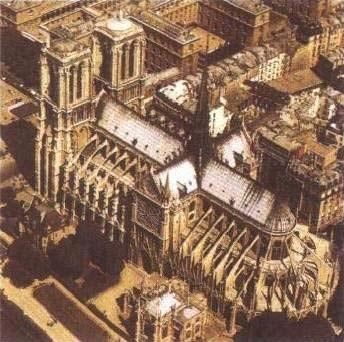

圖122

巴黎圣母院

1163-1250年

可以看出十字形和飛扶垛的鳥瞰圖

然而,要是認為這些教堂主要是工程方面的業績,那就錯了。藝術家力求使我們感到而且欣賞他們的設計所表現的膽量。在看一座多立安式神廟時(見83頁,圖50),我們能夠感覺到承載水平屋頂的那一排圓柱的功用。站在一座哥特式主教堂內部(圖123),我們就會理解到把高聳的拱頂固定下來的那種推力和拉力之間有復雜的相互作用。在這里,什么地方也沒有無門無窗的墻壁,沒有粗大的立柱。整個內部看起來是由細長的柱身和拱肋編織起來組成的;它們的網狀結構覆蓋著拱頂,又沿著中殿的墻壁下來,由一束束石柱組成的立柱收斂在一起。連窗戶上也布滿了這種交織的線條,稱為花飾窗格(tracery)(圖124)。

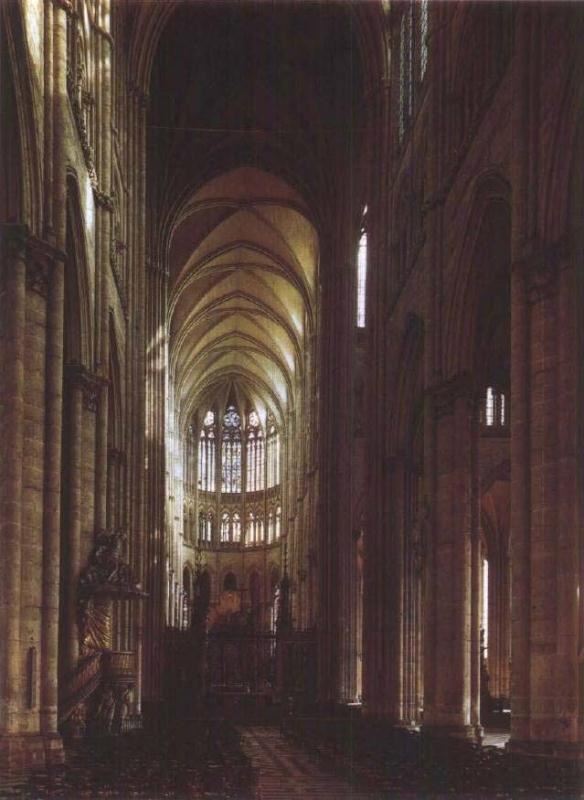

圖123

羅貝爾·德·呂札什

亞眠主教堂的中殿

約1218-1247年

哥特式教堂內部

圖124

巴黎圣徒小教堂

1248年

哥特式教堂窗戶

12世紀晚期和13世紀早期建造的巨大的主教堂(cathedral),即主教自己的教堂(cathedra的意思是主教的寶座)大都設想得十分大膽,十分宏偉,以致完全按照原計劃完工的建筑,即使有,也十分稀罕。盡管如此,盡管隨著時間的推移,它們已經過許多改建,但是一旦進入那些教堂的宏闊的內部,巨大的空間似乎使一切世俗瑣屑事物顯得微不足道,那種感受依然是令人難以忘懷的。我們很難想像那些只知道沉重、嚴峻的羅馬式結構的人對這些建筑物到底產生的是什么印象。那些較古老的羅馬式教堂強大有力,可能表現出一種“戰斗的基督教”姿態,它提供庇護所,對抗邪惡的襲擊。這些新式主教堂給予信徒們的印象則似乎是另一個不同的世界。他們在布道和圣歌中必然已經聽說過圣城耶路撒冷,它有珍珠的大門,無價的珠寶,純金和透明玻璃的街道(《啟示錄》,第二十一章)。現在那一景象已從天國降臨到人間。這些建筑物的墻壁并不冰冷可畏,而是由彩色玻璃構成,像紅寶石和綠寶石一樣閃耀著光輝。那些立柱、拱肋和花飾窗格上金光閃爍。重拙、俗氣和單調的東西一掃而光。沉迷于這整個奇觀的信徒,可能覺得他進一步領悟到超乎物質之上的另一王國的奧秘。

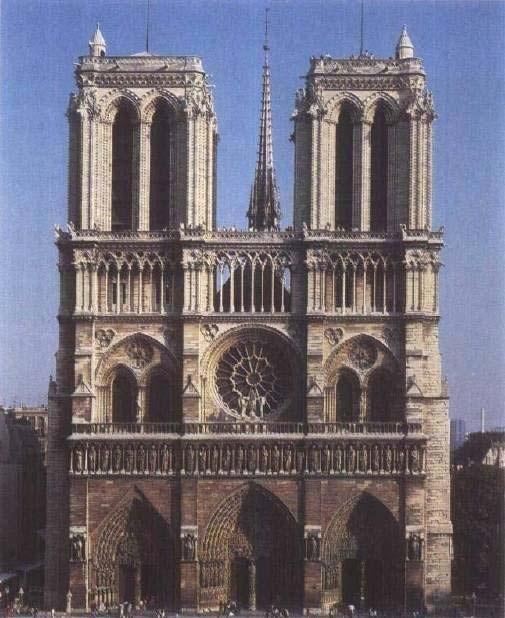

即使從遠處眺望,這些神奇的建筑物也似乎是在宣告天國的榮耀。巴黎圣母院的建筑立面大概是它們之中最完美的作品(圖125)。門廊和窗戶的布局是那么明晰、輕快,走廊的花飾窗格是那么輕巧、優雅,我們簡直忘記了那高大石頭建筑的沉重,整個結構好像是海市蜃樓在我們面前高高聳起。

圖125

巴黎圣母院

1163-1250年

哥特式主教堂

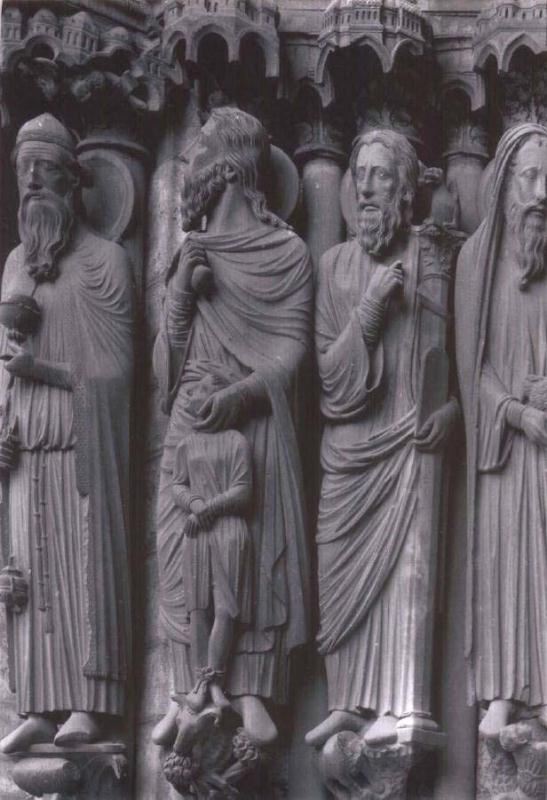

門廊兩側的雕像好像是天堂的主人,同樣使人感到輕巧、飄逸。阿爾勒的羅馬式建筑家讓他的圣者形象看起來像堅固的立柱,穩穩地嵌在建筑的框架之中(見176頁,圖115);然而建筑沙特爾(Chartres)的哥特式主教堂北翼門廊(圖126、圖127)的藝術家則使每個人物都活了起來。他們似乎要活動,莊嚴地相互對望,他們的衣飾飄拂,再次被用來表現出衣服裹住的軀體。每一個人物都有明顯的標志,凡是讀過《舊約》的人應該都能認出他們來。我們不難認出亞伯拉罕(Abraham),這位老人把他的兒子以撒(Issac)帶在身邊,準備把他獻為燔祭。我們也能認出摩西,因為他拿著法版,上面刻著《十戒》,還有那根柱子,上面有黃銅的蛇,他用蛇治愈了以色列人的病。在亞伯拉罕另一邊的是撒冷王麥基洗德(Melchisedek),我們在《圣經》(《創世紀》,第十四章,第18節)中看到他是“至高神的祭司”,他在一次戰爭勝利后“帶著餅和酒”去迎接亞伯拉罕,因而在中世紀神學中,他被看作是管理圣禮(the sacrament)的神父的模范,這就是為什么要用一只圣餐杯和神父香爐作為他的標志的原因。這樣,聚集在偉大的哥特式主教堂門廊中的人物形象,幾乎個個都用一個標志清楚地表示出來,使得它的意義和教旨能夠被信徒理解和體會。集中在一起,它們就體現了基督教的教義,像上一章討論過的那些作品一樣完整。可是我們覺得哥特式雕刻家是用一種新精神對待他的工作。在他看來,那些雕像還不僅僅是象征神圣并且莊嚴地提示道德的真理而已。對他來說,每一個人物想必都是一個真正的獨立的形象,它的姿態和它的那種美都跟相鄰者有別,而且個個都富有一種獨特的尊嚴。

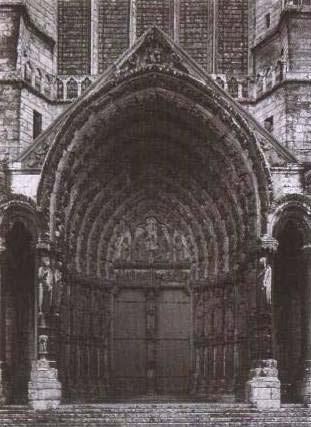

圖126

沙特爾主教堂北

側翼廊的大門

1194年

圖127

麥基洗德、亞伯拉罕和摩西

1194年

圖126的局部

沙特爾的主教堂大體上還屬于12世紀晚期的作品。1200年以后,在法國及其鄰國,在英國、西班牙和德國的萊茵蘭(Rhineland),涌現出許多新的宏偉的主教堂。在那些新工地奔忙的許多藝術家,當初建造過最初的一批此類教堂,早已從中學到了技藝,然而他們都試圖去豐富前輩的成就。

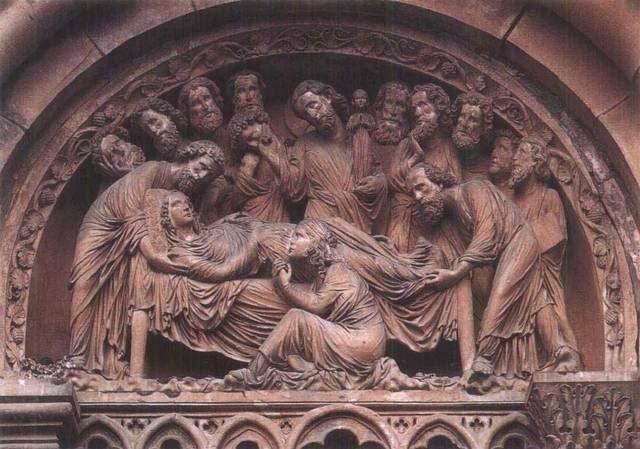

圖129出自13世紀早期斯特拉斯堡(Strasbourg)的哥特式主教堂,展現出那些哥特式雕刻家的新穎手法。它表現的是《圣母安息》。12個使徒圍在她的床邊,抹大拉的瑪麗亞(St Mary Magdalene)跪在她前面。基督在當中,正在把圣母的靈魂接引到他的手臂之中。我們看到藝術家還是注意保留某種早期的嚴格的對稱性。我們可以設想他事先畫出那一群人的速寫,繞著拱形排列教徒的頭,讓床頭的兩個使徒相互對應,讓基督的形象處在中心。但是他已經不再滿足于第181頁圖120的那位12世紀藝術名家所喜愛的純粹對稱布局。他顯然要給他的人物灌注生命。我們能夠看出在使徒的美麗的面部有哀痛的表情,他們的眉毛上揚,目光直視,其中有三個把手舉到臉上,那是表示悲哀的傳統手勢。更富有表情的是抹大拉的瑪麗亞的面部和形體,她畏縮在床邊,絞著手,藝術家成功地讓她的面容跟圣母臉上的安詳、幸福的表情形成對比,真是神奇。衣飾已經不再是中世紀早期作品上看到的那種空虛的外殼和單純的裝飾渦卷了。哥特式藝術家想要理解古代傳授下來的那些用衣飾覆體的程式。為了尋求啟發,他們大概求助于殘存的異教石刻作品,像羅馬的墓碑和凱旋門,當時有一些還能在法國見到。這樣,他們重新掌握了已經失傳的古代藝術手法,使軀體結構展現在衣飾褶皺之下。事實上,這位藝術家為他能掌握那種難學的技術而感到自豪。圣母的手腳和基督的手顯現在衣服之下的方式,表明那些哥特式雕刻家感興趣的已經不只是要表現什么,而且還有怎樣加以表現的問題。正如希臘偉大的覺醒時期一樣,他們又一次開始觀察自然,但與其說這是對自然的模仿,還不如說是從自然中學習怎樣使形象顯得更加真實可信。然而在希臘藝術和哥特式藝術之間,在神廟藝術和教堂藝術之間,還有巨大的差異。公元前5世紀的希臘藝術家主要關心怎樣構成軀體美麗的人像。而在哥特式藝術家看來,那些方法和訣竅都不過是一種手段,他要達到的目的是把宗教故事敘述得更令人感動、更令人信服。他敘述宗教故事的目的不在于故事本身,而在于其中的啟示,在于使信徒可能從中汲取安慰和教誨。在藝術家看來,基督注視著垂死的圣母時的態度,顯然要比肌肉的精巧刻畫更為重要。

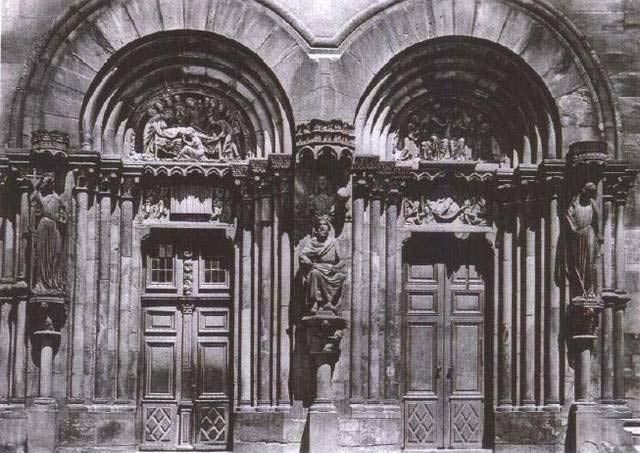

圖128

斯特拉斯堡主教堂南側翼廊的大門

約1230年

圖129

圣母安息

圖128的局部

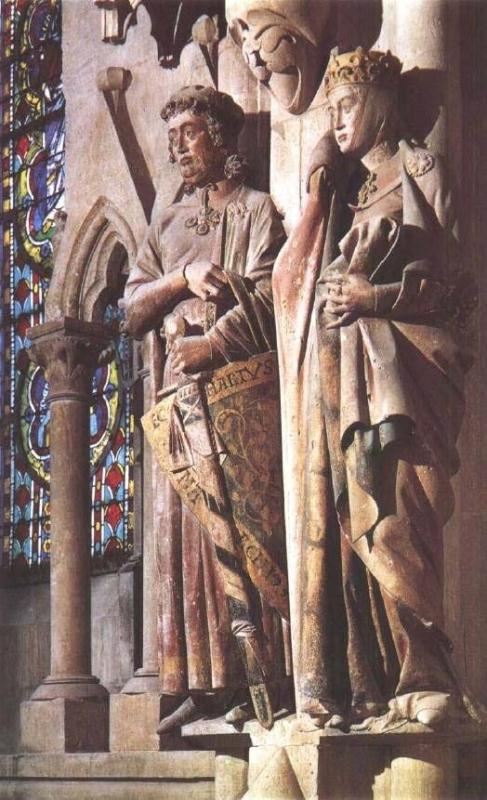

在13世紀這段時間里,在企圖給石頭灌注生命的工作中,有些藝術家更有成就。大約在1260年前后,一位雕刻家受命塑造德國瑙姆堡主教堂(Naumburg Cathedral)創建者的像。看到他的作品,我們簡直認為他是在為當時真實的騎士寫照(圖130)。實際上,他不大可能是在為真人寫照——那些創建者當時已經故去多年了,他僅僅知道姓名而已。但是,他的男女雕像似乎隨時都能走下臺座,跟那些以自身業績和苦難譜寫史書篇章的矯健的騎士和文雅的淑女同行并列。

圖130

埃克哈特和烏塔

約1260年

取自瑙姆堡主教堂唱詩班席的創建者群像

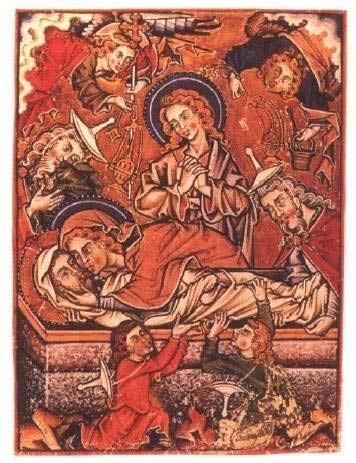

在13世紀,北方雕刻家的主要任務就是為主教堂工作。當時北方畫家最常見的任務仍然是為寫本做插圖,但是圖解的精神已跟莊嚴的羅馬式書頁上的圖解大有區別。如果把12世紀的《圣母領報》(見180頁,圖119)跟13世紀的《詩篇》(Psalter)中的一頁(圖131)相比較,我們就知道這個變化有多大。圖131畫的是埋葬基督,題材和精神實質都跟斯特拉斯堡主教堂的那個浮雕(圖129)相似。我們又一次看到藝術家已是多么注重于表現人物的感情。圣母俯身抱住基督的尸體,圣約翰則悲痛地絞著手。跟那個浮雕一樣,我們看到藝術家下了多大苦功才把他的場面安置到一個規則的圖案中去:天使們手拿香爐,在上方兩角從云層中現身,仆人帶著古怪的尖帽——像中世紀猶太人所戴的帽子——扶持著基督的身體。在藝術家看來,表現那種強烈的感情和規則地分配畫面上的人物顯然更為重要,壓倒了使人物逼真和表現真實場面的想法。他毫不在乎地把仆人畫得比那些圣人矮小,他根本沒有向我們指明場所或背景。雖然沒有這種附帶的說明,我們也知道這里正在發生的事情。盡管藝術家的目標不是把事物表現得跟現實所見的一樣,但是他對人體的知識像那位斯特拉斯堡藝術名家一樣,還是大大超過了12世紀那幅細密畫的畫家。

圖131

埋葬基督

約1250-1300年

取自博蒙特的《詩籍》寫本

Bibliotheque municipale, Besancon

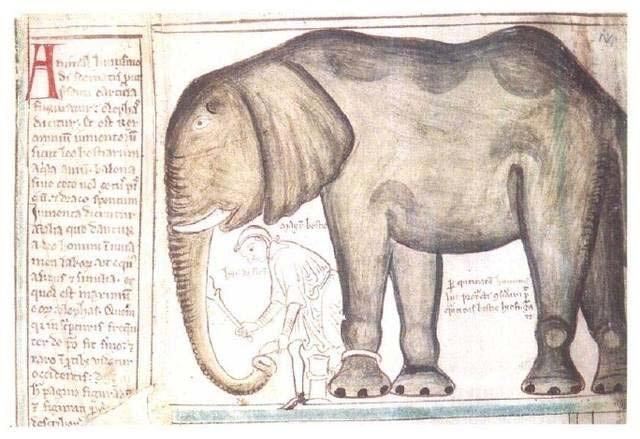

正是在13世紀,藝術家有時會拋開他們的范本(pattern book),去表現自己感興趣的東西,我們今天很難想像這一點有什么重大意義。我們認為一個藝術家是隨身帶著速寫本,只要感到愜意,就坐下來寫生作畫。但是我們知道中世紀藝術家所受的全部訓練和教育就大不相同。他起初是給藝術名家當學徒,協助師傅工作,首先是按照指示,填充畫面上比較次要的部分,然后才開始學習怎樣表現一個使徒,怎樣畫圣母。他要學習怎樣臨摹和重新安排古書中所描繪的場面,并且把它們安置到各種畫框之中。最后他對這一切就會相當熟練,甚至能夠畫出沒有現成圖樣可據的場面來。但是在他的生涯中,絕不會有必要拿著速寫本去寫生。即使在他受委托表現一個特定的人物時,例如表現治國的君王或某個主教,他也不會做出我們稱為肖像的東西來。中世紀沒有我們今天所說的這種肖像。藝術家不過是勾畫一個程式化的形象,再給他加上職務標志——給國王加上王冠和權杖,給主教加上法冠和牧杖——大概還要在下面寫上姓名,以免弄錯。藝術家既然能夠制作像瑙姆堡主教堂的創建者那樣逼真的形象(圖130),竟會對制作一個特定人物的肖像感到棘手,我們可能覺得奇怪。但是坐在一個人或物體前面去寫生的這種想法跟他們格格不入。因而,當13世紀的藝術家偶爾確實在寫生時,就非常值得一談了。不過,他們這樣做是因為沒有程式化的圖樣可供依賴罷了,圖132就是這種例外情況。這是13世紀中期英國歷史學家馬修·帕里斯(Matthew Paris)畫的一只大象。這只大象是1255年法國國王圣路易(St Louis)送給亨利三世(Henry III)的。這是英國人第一次見到象。大象旁邊的侍者形象并不是很令人信服的肖像,但是給我們寫上了姓名亨利·德·佛羅(Henricus de Flor)。有趣的是,在這幅畫中藝術家力求畫出正確的比例。大象的腿中間有拉丁文題詞說:“依據所畫人物的大小,你可以想像到這只動物的大小。”在我們看來,這只象可能有些古怪。但是我認為,它確實表明中世紀藝術家,至少在13世紀,非常清楚比例之類的東西。如果他們經常忽視那些問題,決非出于無知,而恰恰是由于他們認為那些東西無關大局。

圖132

馬修·帕里斯

大象和養象人

約1255年

取自一部寫本的紊描

Parker Library, Corpus Christi College, Cambridge

在13世紀這個偉大的主教堂時代,法國是歐洲最富有的、最重要的國家。巴黎大學是西方世界的學術中心。偉大的法國主教堂建筑者的觀念和方法在德國和英國已被爭相模仿運用,但在意大利的國土上,由于各城市正在作戰,一開始并沒有多少反應。

只是到了13世紀后半葉才有一位意大利雕刻家開始模仿法國藝術名家的做法,并且研究古典雕刻方法,以便更令人信服地表現自然。這位藝術家是尼古拉·皮薩諾(Nicola Pisano),他在巨大的海港和貿易中心比薩工作。圖133是他在1260年制成的一個布道壇的浮雕作品之一。一開始不大容易看出它表明的是什么題材,因為皮薩諾遵循中世紀的做法,把幾個故事合起來納入一個畫框之中,這樣,浮雕左角的群像是“圣母領報”,中間是“基督誕生”。圣母躺在床架上,圣約瑟蜷縮在一個角落里,兩個仆人忙著給圣嬰洗澡。一群羊好像在旁邊擁擠他們,其實那些羊是屬于第三個場面的——天使向牧羊人傳報喜訊的故事。這個故事被表現在右上角,在那里圣嬰基督又一次出現在馬槽里。但是,盡管場面顯得有些擁擠,不易理解,雕刻家還是設法把各個事件安排到恰當的地方,并表現出生動的細節。人們可以看出他是多么喜愛這樣一些細致的觀察,如右下角的山羊正在用蹄子搔頭。人們看到雕刻家對頭部和衣著的處理,就能體會到他是怎樣地得益于對古典雕刻和早期基督教雕刻(見128頁,圖83)的研究。正像在斯特拉斯堡工作的那位前代藝術名家,或者像瑙姆堡那位大約年紀相仿的藝術名家,尼古拉·皮薩諾也學會了古人的那些方法來顯示在衣飾之下的身軀的形狀,并且使人物顯得既高貴,又可信。

圖133

尼古拉·皮薩諾

圣母領報,基督誕生和牧羊人

1260年

比薩洗禮堂講道壇的大理石浮雕

在響應哥特式藝術名家的新精神方面,意大利畫家甚至比意大利雕刻家反應得更慢。像威尼斯之類意大利城市跟拜占庭帝國接觸密切,意大利工匠也是指望君士坦丁堡給予他們靈感和指教,而不是指望巴黎(參看23頁,圖8)。在13世紀,意大利教堂還是采用“希臘手法”(Greek manner)的莊嚴的鑲嵌畫來裝飾。

這樣堅持東方的保守風格也許會阻礙一切變化,而變化也的確耽擱了很長時間。但是在13世紀將要結束時,正是由于有拜占庭傳統做堅實的基礎,于是意大利藝術不僅能趕上北方由主教堂的雕刻家達到的藝術成就,而且改革了整個繪畫藝術。

我們絕對不能忘記,同是立意重視自然,雕刻家的工作就比畫家要容易。對于用短縮法或用明暗色調造型來產生景深錯覺這件事,雕刻家無須發愁;因為他的雕像是立在實際的空間和實際的光線之中。所以斯特拉斯堡或瑙姆堡的雕刻家能使作品有一定的逼真性,而13世紀的繪畫卻不能與之相比。因為我們記得北方繪畫已經公開地不以制造真實感為意了;它的布局原則和敘述故事的原則是由迥然不同的目標支配的。

正是拜占庭藝術最終使意大利人得以跳過分隔雕刻和繪畫的障礙。盡管拜占庭藝術生硬、呆板,但就保存希臘化時期畫家的更多新發現而言,拜占庭藝術還是超過西方黑暗時期用圖畫寫作的手法。我們還記得有多少希臘化藝術成就仿佛處在冰封之下,隱藏在第139頁圖88那樣的拜占庭繪畫之中;那臉面是怎樣用明暗色調造型,那寶座和腳凳是怎樣表現出對短縮法原理的正確認識。有了這一類方法,一個解開了拜占庭保守主義符咒束縛的天才就能夠奮勇前進,到一個新世界去探險,把哥特式雕刻家的富有生命的形象轉化到繪畫中去。意大利藝術之中就出現了這樣一個天才,那就是佛羅倫薩畫家喬托·迪·邦多納(Giotto di Bondone, 1267?-1337?)。

按照慣例,是用喬托揭開新的一章;意大利人相信,一個嶄新的藝術時代就是從出現了這個偉大的畫家開始。下文我們將要看到他們的看法是正確的。但是,盡管如此,仍然不無裨益的是,要記住在實際歷史中沒有新篇章,也沒有新開端;而且,如果我們認識到他的方法要大大地歸功于拜占庭的藝術名家,他的目標和觀點要大大地歸功于建筑北方主教堂的偉大雕刻家,那也絲毫無損于喬托的偉大。

喬托的最著名的作品是壁畫(wall-painting),或稱fresco(濕壁畫)(這樣稱呼是由于必須趁著灰泥還fresh,即還是濕的時候,把它們畫在墻上)。在1302和1305年之間,他用圣母和基督的生平故事為意大利北方帕多瓦(Padua)的一所小教堂畫了滿墻壁畫。在下面,他畫上了北方主教堂的門廊上有時出現的那種善和惡的擬人畫。

圖134是喬托所畫的“信德”(Faith)的擬人形象,是個品格高尚的年長婦女,一只手拿著十字架,另一只手拿著一張寫卷。不難看出這個高貴的形象跟哥特式雕刻家的作品有相似之處。但它不是雕像。它是給人圓雕感的一幅畫。我們看到了手臂的短縮法,臉部和頸部的明暗造型,流動的衣裙中的深深陰影。像這樣的東西已經有1000年之久完全不畫了。喬托重新發現了在平面上造成深度錯覺的藝術。

圖134

喬托

信德的擬人像

約1305年

濕壁畫局部

Cappeila dell'Arena, Padua

對于喬托來說,這一發現不僅自身就是一種可供夸耀的手法,而且使他得以改變了整個繪畫的概念。他能夠造成錯覺,仿佛宗教故事就在我們眼前發生,這就取代了圖畫寫作的方法。因此再像以前那樣,看看以往所畫的相同的場面,把那些有悠久歷史的樣板修改一下另派新用途,就不能勝任愉快了。他采用的很像是修道士推薦的做法,修道士在傳道時規勸人們在讀《圣經》和圣徒傳奇時要在心里想像一下:木匠一家逃到埃及時,或者主被釘在十字架上時,那個景象看起來是什么樣子。他不把那一切都很新穎地設想出來決不罷休:如果一個人參與了這樣一件事,那么他怎樣站立,怎樣舉動,怎樣走動?而那樣一個姿勢或運動在我們眼睛中應該是什么樣子?

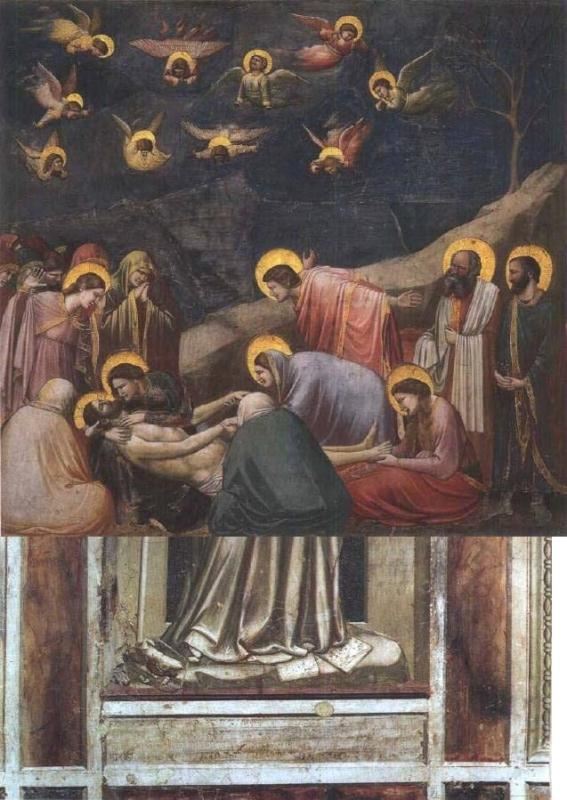

如果我們把帕多瓦的一幅喬托的濕壁畫(圖135)跟圖131那幅13世紀的同一主題的細密畫比較一下,就能很好地估計這一革新的程度。題材是對基督的尸體致哀,圣母最后一次抱住她的兒子。我們記得在細密畫中,藝術家并不想把場面表現成當初可能出現的樣子。他改變了人物的大小,以便使它們很適于放進那幅畫頁;而且,如果我們試圖設想一下前景中的人物跟背景中的圣約翰之間的空間——他們之前還有基督和圣母——我們就會明白所有這一切是怎樣擁擠在一起,而藝術家又是怎樣不注意空間問題。正是由于同樣漠視場面所在的實際處所,尼古拉·皮薩諾就把不同的事件放在一個畫框之中。喬托的方法就完全不同了。對他來說,繪畫并不僅僅是文字的代用品。我們好像親眼看到真實事件的發生,跟事件在舞臺上演出時一樣。我們可以比較一下,在細密畫里哀痛的圣約翰用的是程式化的姿勢,而在喬托的畫中他是一種激情的舉動,躬身向前,手臂向兩邊伸開。如果在此處試想一下蜷縮在前景中的人物和圣約翰之間的距離,我們馬上就感覺到他們之間留有空間,他們都能夠移動。前景中的那些人物表現出喬托的藝術各方面都很新穎(圖136)。我們記得早期基督教藝術曾經恢復古老的東方觀念,為了把故事講清楚,就必須把每一個人物都完全表現出來,幾乎跟埃及藝術的做法一樣。喬托拋棄了那些觀念。他不要那樣的簡單方法。他讓我們如此信服地看到每一個人物是怎樣反映出那個悲劇場面的哀痛之情,使我們能夠感覺到那些縮身背對觀眾的人物也有同樣的悲痛之情,盡管沒有看見他們的臉。

圖135

喬托

哀悼基督

約1305年

濕壁畫

Cappella dell'Arena, Padua

圖136

圖135的局部

喬托的盛名到處流傳。佛羅倫薩的人們為他而自豪。他們關心他的生活,敘述他聰敏機智的軼事。這也是一件新鮮事,以前還沒有出現過類似的情況。當然以前也出現過藝術名家,他們受到普遍的尊重,從一個修道院被舉薦到另一個修道院,或者從一個主教處被舉薦到另一個主教處。但是,人們一般認為沒有必要把那些藝術名家的姓名留傳給子孫后代。人們看待他們就像我們看待一個出色的細木工或裁縫一樣,甚至藝術家本人也不大關心自己的名聲是好是壞。他們甚至經常不在作品上署名;我們不知道制作沙特爾、斯特拉斯堡和瑙姆堡那些雕刻品的藝術名家的姓名。毫無疑問,他們在當時受到賞識,但是他們把榮譽給了他們為之工作的那些主教堂。在這一方面,佛羅倫薩畫家喬托也同樣揭開了藝術史上的嶄新的一章。從他那個時代以后,首先是在意大利,后來又在別的國家里,藝術史就成了偉大藝術家的歷史。

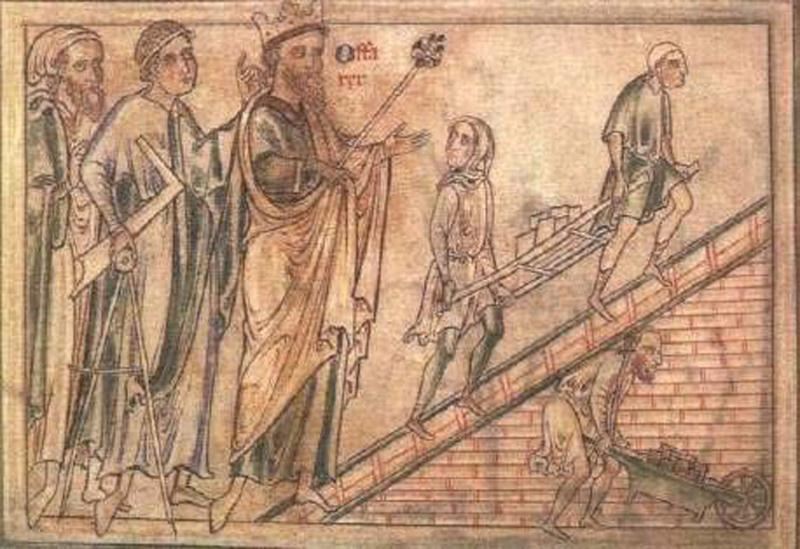

國王和他的建筑師(拿有兩腳規和界尺)觀看一座主教堂的建造現場(國王奧發在圣阿爾班教堂)

約1240-1250年

馬修·帕里斯的素描

取自一本圣阿爾班教堂的編年史

Trinity College, Dublin